ROIとは?マーケティングで成果を最大化するための正しい計算方法と改善戦略

マーケティング活動の成果を正確に測るために欠かせない指標が「ROI」です。

ROIは、投資に対してどれだけ利益を生み出したかを数値で示し、広告や施策の費用対効果を表します。

しかし、実務ではROIの定義や算出方法が曖昧なまま運用されているケースも多く、正しい理解が不可欠です。

この記事では、ROIの意味と計算式、ROASとの違い、改善のための実践的な方法をわかりやすく解説します。

Index

1. ROIとは?

1-1. ROI(投資利益率)の意味

1-2. ROIの計算式

1-3. ROASとの違い

1-4. ROIを算出するメリット

2-1. 投資(コスト)の範囲を明確にする

2-2. 成果(利益)の算出方法を統一する

2-3. データ計測環境を整備する

3-1. 新規事業・立ち上げ期

3-2. 成長期(スケール期)

3-3. 成熟期・安定期

4. 【業界別】ROIの目安

4-1. EC(ネットショップ)

4-2. SaaS/ITサービス

4-3. 製造業/BtoB企業

4-4. 小売・飲食業

4-5. 教育・人材サービス

5. ROIを高める施策

5-1. 正しく計測できる環境を整える

5-2. コストを削減してROIを上げる

5-3. 収益を拡大してROIを伸ばす

5-4. 改善サイクルを継続的に回す

6-1. KPIとROIを紐づけてモニタリングする

6-2. PDCAを回してROIを改善し続ける

6-3. チーム全体でROIを共有・見える化する

7-1. 短期ROIと長期ROIのバランスを取る

7-2. アトリビューション設定の違いを理解する

7-3. 間接貢献を含めて全体ROIで見る

8. まとめ

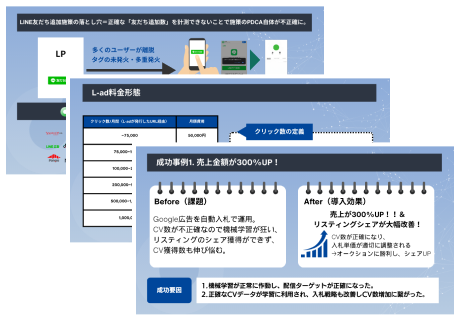

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

ROIとは?

ROI(投資利益率)とは、投資に対してどれだけの利益を得られたかを示す指標です。マーケティングや事業への支出に対し、それがどの程度のリターンを生み出したかをパーセンテージで表します。

数値が高いほど費用対効果が高いことを意味し、効率的な投資と言えます。

ROIは広告・マーケティング施策の評価や事業間の比較など、ビジネス上のあらゆる投資判断で用いられる基本指標です。

ROI(投資利益率)の意味

ROIは「Return on Investment」の略で、日本語では「投資収益率」や「投資対効果」と呼ばれます。

たとえばマーケティング施策に100万円を投じて得られた利益が150万円であれば、ROIは150%で、投資額に対して1.5倍の利益が得られたことを意味します。

ROIを見ることで、各施策やプロジェクトが会社の利益にどれだけ貢献しているかを客観的に把握できます。ビジネスではROIが高い施策ほど効率的であり、さらなる投資の判断材料になります。

ROIの計算式

ROIの計算式はシンプルです。

ROI(%)=利益 ÷ 投資額 × 100 で算出できます。

ここで「利益」は、その施策で得られた売上から原価や投資額などのコストを差し引いた額を指します。

例えば、ある広告キャンペーンに100万円の費用を投じ、キャンペーン経由で売上500万円・売上原価250万円の利益150万円が得られた場合、ROIは (150万円 ÷ 100万円) × 100 = 150% となります。

ROASとの違い

マーケティングではROIとよく比較される指標にROASがあります。ROASは「Return On Advertising Spend」の略で、日本語では「広告費用対効果」を意味します

ROAS(%)=広告経由の売上 ÷ 広告費 × 100 という計算式で、純粋に広告費に対する売上を見る指標です。

一方、ROIは利益ベースで投資効果を評価する点が異なります。

例えばROASが300%でも、原価や人件費を差し引いた利益で見ると赤字というケースもあり得ます。

ROASでは利益までは分からないため、ビジネス全体の収益性を判断するにはROIの視点が欠かせません。つまり、広告運用の効率を見るときはROAS、事業全体の採算を見るときはROIと、使い分けが重要になります。

ROIを算出するメリット

ROIを算出する最大のメリットは、マーケティング活動の成果を「利益」という明確な数値で可視化できることです。従来は感覚的に評価されがちだった施策の効果も、ROIを用いれば客観的に示すことができ、経営層や他部署への説明がしやすくなります。

さらに、ROIを基準にした比較分析によって、予算配分や施策の優先順位を数値で判断できる点も大きな利点です。限られたリソースをROIの高い施策に集中させ、効果の低いものを見直すことで、コストの最適化と効率的な意思決定が可能になります。

ROIを正しく計算するための準備

ROIを正しく計算し評価するには、前提となるデータや計算方法を整える準備が重要です。

投資額や利益の定義があいまいだと、算出されたROIの信頼性が低下してしまいます。以下では、ROI算出の精度を高めるために必要な準備ポイントを解説します。

投資(コスト)の範囲を明確にする

まず投資額に何を含めるかを明確に定義しましょう。ROI算出の第一歩は、投資にかかったコストを漏れなく正確に計上することです。

例えば広告費だけでなく、その施策に関連する人件費やツール費用、間接的な経費も含めるのかなど、範囲を統一します。

直接費用だけでなく間接的なコストや人的コストも含めて算出することで、ROIの信頼性は飛躍的に高まります。見落としがちなコスト項目を洗い出し、コストの定義を社内で統一しておきましょう。

成果(利益)の算出方法を統一する

次に「成果」の定義や算出方法も統一しておきます。

ROIにおける「利益」は基本的には売上から関連コストを引いたものですが、企業や目的によって捉え方が異なる場合があります。直接的な売上増だけでなく、コスト削減効果や生産性向上といった間接的な効果も金銭価値に換算して含めるかどうかなど、評価範囲を決めます。

例えばマーケティング施策で業務効率が上がり人件費が削減できたなら、そのコスト削減額もリターンとして考慮できます。こうした利益の計算方法をチーム内で統一しておくことで、ROIの数値を正しく比較・評価できるようになります。

データ計測環境を整備する

ROIを正確に算出するには、データの計測・収集環境を整えることが不可欠です。投資額とそれによって生まれた売上・利益を正確にひも付けて測定できる仕組みを用意しましょう。

たとえばWebサイト上のコンバージョン計測にはGoogle Analyticsなどの分析ツールを導入し、目標となるコンバージョンをトラッキングします。

加えて、CRMやSFAといったシステムを活用すれば、マーケティングで獲得した見込み顧客が後の営業プロセスでどれだけ売上になったかまで追跡可能です。

さらに、複数の広告チャネル横断で成果を測定するには広告効果測定ツールの導入が有効です。これらにより各施策の費用と利益をデータで正確に紐づけ、ROIを算出・分析できる環境を整えましょう。

【フェーズ別】ROIの目安

事業のフェーズによって、目指すべきROIの水準は異なります。新規事業の立ち上げ期か、成長期か、成熟期かによって投資と回収のバランスが変わるためです。

一般にROIの最低ラインは損益分岐点の100%ですが、ビジネスの目的やフェーズ次第で妥当な水準が上下します。ここではフェーズごとにROIの目安や考え方を解説します。

新規事業・立ち上げ期

新規事業の立ち上げ期では、ROIが一時的に100%を下回っていても許容される場合があります。

新規参入市場でシェア獲得やユーザー獲得を優先するフェーズでは、まず投資ありきで短期的な採算度外視の戦略を取ることも少なくありません。

例えば、立ち上げ当初は認知度向上のため広告費を大胆に投下するケースがあり、この段階ではROIが100%未満=赤字の状態でも将来の成長のために受容します。

重要なのは、中長期的にROIを改善していく見通しがあるかです。立ち上げ期にはROIよりもユーザー数や市場シェアなどの成長指標を重視しつつ、施策ごとのROIも計測しておき、次フェーズでの改善に備えると良いでしょう。

成長期(スケール期)

事業が成長期に入るとROIも徐々に100%を超え、黒字化していくのが一般的です。

プロダクトやサービスが市場に受け入れられ始め、投資に対する利益が出やすくなるフェーズです。この時期の目標ROIは事業モデルによりますが、少なくとも100%は達成しつつ、その上でどれだけ効率よく成長できるかが問われます。

成長期には売上拡大のために引き続き投資も増やしますが、同時に投下資本に見合ったリターンを意識する段階です。

たとえばROI目標を150%や200%に設定し、規模拡大と投資効率の両立を図る企業もあります。スケール期では競合他社との差別化投資も必要ですが、常にROIをモニタリングし、投資効率の悪化を早期に察知して軌道修正することが大切です。

成熟期・安定期

成熟期に入った事業では、安定的に高いROIを維持することが求められます。市場シェアが確立され、新規投資よりも効率化や最適化が中心となるフェーズです。一般的には成熟期の事業はROIが200%、300%といった高い数値を安定して目指す必要があります。

つまり1の投資で2~3以上の利益を継続的に生み出すイメージです。

成熟期では大きな成長は緩やかになりますが、その分投資効率を最大化する経営が重視されます。具体的には、無駄なコストを削減しつつ顧客あたり利益を伸ばす施策でROI向上を図ります。

もしROIが低下傾向にある場合は、市場環境の変化や競争激化で収益力が落ちている可能性もあるため、早急な対策やビジネスモデルの再検討が必要です。

成熟期の目標ROIは高い水準に設定されますが、同時に長期的なブランド価値の維持にも投資を怠らないことで、ROI高水準を持続できます。

【業界別】ROIの目安

業界によってビジネスモデルやコスト構造が異なるため、ROIの出やすさにも差があります。

ただし日本国内では2025年現在、網羅的な業界別ROIの平均データは公的にも民間調査でもあまり公開されていないのが実情です。

企業ごとに利益算出の方法が異なることや、ROI自体が企業の収益性に直結する重要な情報であるため公開されにくい背景があります。したがって「業界平均○%」といった明確な数値は存在しませんが、一般的な傾向としてROIが高くなりやすい業界、低くなりやすい業界はあります。

以下では主要な業界ごとのROI目安や特徴を紹介します。

ただし最終的には自社の過去データや競合動向を参考に、自社にとって妥当なROI目標を設定し達成度を追うことが重要です。

EC(ネットショップ)

EC(電子商取引)業界は、総じてROIが高い傾向にあります。オンライン完結型のビジネスであり、広告から顧客獲得・購入までデータ計測が容易なこと、またスケーラビリティが高く追加コストなく売上を拡大しやすい点が理由です。海外の調査などでもECサイトはROIが高めだと言われています。

例えば在庫回転が速く利益率の高い商品を扱うネットショップでは、マーケティングROIが数百%に達することも珍しくありません。

一方で競争が激しい業界でもあるため、広告費が高騰するとROIが低下するリスクもあります。適切なターゲティングと広告最適化によって効率よく集客できれば、EC事業は比較的高いROIを維持しやすいでしょう。

SaaS/ITサービス

SaaS(Software as a Service)やITサービス分野もROIが高くなりやすい業界とされています。ソフトウェア製品は一度開発すると追加顧客に対する原価が低く、利益率が高いビジネスモデルです。そのためマーケティングに投資した分が利益に直結しやすく、ROIが大きく伸びるケースが多いでしょう。

特にSaaSはサブスクリプションモデルでLTV(顧客生涯価値)が高くなりやすいため、一度顧客を獲得すれば長期にわたり収益が得られ、投資回収が進みます。結果としてマーケティングROIも高水準になります。

ただし、SaaS企業では成長優先で一時的にROIを度外視する戦略も見られる点に注意です。たとえば市場シェア拡大のために広告費を大きく投下して短期ROIが低くなる場合もあります。

総じてITサービス業界は高いROIを追求しやすい土壌がありますが、自社の成長ステージに合わせて適正なROI目標を設定することが重要です。

製造業/BtoB企業

製造業や設備産業、伝統的なBtoB企業では、マーケティングROIは相対的に低めになる傾向があります。

理由の一つは、製品開発から販売までのリードタイムが長く投資回収に時間がかかることです。

例えば工業製品や機械メーカーでは、マーケティング費用以外にも研究開発費や生産設備への投資など巨額のコストがかかります。そのため一つの施策単位で見たROIは小さく見えることがあります。また受注までに営業プロセスが絡むBtoBでは、マーケティング施策が直接売上に結びつく割合が低い場合もあります。

こうした業界では、短期のマーケROIだけで判断せず長期的な視点で費用対効果を捉える必要があります。例えば展示会出展や営業資料作成など、すぐ利益につながらない活動も総合して、全体ROIで見ることが大切です。それでも一般論として、ECやソフトウェアに比べれば製造業のROI水準は低めに設定される傾向です。

小売・飲食業

小売業や飲食業では、ROIは業態やビジネスモデルによって差がありますが、利益率が低めの分野ではROIもそれに応じて低めになる傾向があります。

例えば食品スーパーやアパレル小売は商品原価や人件費が高く、純利益率が数%程度と低いこともあります。その場合、広告で売上を伸ばしても利益に結びつきにくく、ROIはあまり高くなりません。

一方、飲食業でも原価や店舗運営コストが大きいため、集客施策のROIはシビアに管理する必要があります。クーポン配布など販促に投資しても、その割引分で利益が圧迫されROIが出にくいこともあり得ます。

小売・飲食ではリピーターの育成や客単価向上など、既存顧客からの収益拡大策がROI向上のカギになります。業界全体のROI水準は高くはないものの、地道な効率化施策の積み重ねで100%超を安定維持することを目指したいところです。

教育・人材サービス

教育業界や人材サービス業では、ROIの判断がやや難しい側面があります。

塾やオンライン講座などの教育事業はブランド力や講師の質といった無形の価値が重要で、マーケティング投資のリターンが長期的に現れることも多いです。

例えば広告で生徒募集をしても、その生徒が長く在籍してくれて初めて費用対効果が高まるため、短期ROIだけでは測れません。同様に人材紹介や求人広告ビジネスでも、信頼構築や企業とのリレーション構築にコストをかけるケースがあり、すぐの利益に直結しない投資があります。

そのため教育・人材分野では短期ROIが低く見えても、長期で利益を生む投資が重要と認識されています。ROI目標値も短期・長期で分けて考える企業が多いでしょう。一般には大手企業ほどブランド投資に力を入れるためROIは低めに出がちですが、中小では即効性を重視して広告ROIを厳密に管理することもあります。

ROIを高める施策

ROIを改善させるためには、利益を増やすかコストを減らすか、またはその両面からアプローチするのが基本です。

加えて、正しく計測して改善点を発見し、改善サイクルを回し続けることも重要です。ここではROIを高める具体的な施策について、計測環境・コスト削減・収益拡大・改善サイクルという観点で解説します。

正しく計測できる環境を整える

ROI改善の第一歩は、現状のROIを正確に把握することです。正確な測定なくして的確な改善策は打てません。

そこで、計測ツールを導入してデータ収集環境を整備することが推奨されます。具体的には、WebサイトにはGoogleアナリティクスなどの解析ツールを入れ、コンバージョントラッキングを設定して広告経由の成果を可視化します。

また各広告チャネルのUTMパラメータを活用し、流入元ごとの効果を正確に測定します。さらにCRMやマーケティングオートメーションを導入して顧客データを統合すれば、一人ひとりの顧客がどの経路で獲得され、どれだけの売上・利益をもたらしたかまで追跡できます。

こうした環境を構築することで、施策ごとのROIをリアルタイムかつ精緻にモニタリングできるようになります。数字に基づいた改善を行うためにも、まずは測定インフラの整備に注力しましょう。

広告効果測定ツールとは?メリットや目的別おすすめ10選を徹底解説

コストを削減してROIを上げる

ROI向上策の一つの方向は、分母にあたるコストを削減することです。無駄な支出を減らせば、利益額が同じでもROIは高まります。具体的には「費用対効果の低い施策の見直し」が不可欠です。

まず各施策のROIを個別に算出し、成果の出ていない広告チャネルやコンテンツへの投資を停止または縮小します。

例えば複数の広告を出稿しているなら、ROIが特に低い媒体をカットし、高い媒体に予算を振り向けます。その際、広告の入札単価調整や配信時間の見直しなどで細かく最適化することも効果的です。

また、外注していた業務を内製化してコストダウンを図るのもROI改善に寄与します。実際にマーケティング業務の内製化で年間コスト30%削減を達成しROIを大幅改善した企業もあります。このように徹底したコスト効率化で投資額を減らしつつ効果は維持または向上させることができれば、ROIは自然と上がっていきます。

収益を拡大してROIを伸ばす

ROI改善のもう一つの方向は、分子である利益を増やすことです。売上アップ策によって利益額そのものを拡大できれば、同じコストでもROIは向上します。

収益を増やす鍵としてよく挙げられるのがLTV(顧客生涯価値)の向上です。一度獲得した顧客との取引を継続・拡大させ、顧客一人あたりから得られる総利益を高めます。

具体的にはリピート購入を促進するメールマーケティングや、既存顧客向けのアップセル・クロスセル施策が有効です。例えば定期購入モデルに誘導したり、上位プランへのグレードアップを提案したりすることで、生涯収益が増えROIが向上します。

また、マーケティングオートメーション等を活用して顧客データを分析し、パーソナライズされたアプローチでコンバージョン率を高めることも直接的な利益向上につながります。一人ひとりの興味関心に合わせた商品提案やコンテンツ配信を行えば、購入率が上がり売上拡大が期待できます。

さらに、新商品の投入や新規市場開拓による売上増もROI改善策の一環です。ただし新規事業投資の場合はコストも増えるため、中長期で利益寄与が出るか慎重に見極める必要があります。総じて、売上アップ=ROIアップですので、マーケティング部門は売上目標とリンクしたROI目標を持ち、収益拡大策を日々工夫していきましょう。

改善サイクルを継続的に回す

ROIは一度改善策を打って終わりではなく、継続的に改善サイクルを回し続けることが重要です。マーケティングに終わりはないように、ROI向上も常にPDCAを回す発想が欠かせません。

実際、成果を出しているマーケターは皆、ROIを正しく計算し、改善のサイクルを回し続ける姿勢を共通して持っています。

まずROIをKPIの一つとして定期的に測定・分析します。次に、その結果をもとに施策を改善し、また新たに実行して測定する、というPDCAサイクルを絶え間なく繰り返します。

例えばWeb広告なら、週次や月次でROIを確認しつつ、クリエイティブのA/Bテストや入札戦略の調整を行い、改善効果を検証します。このサイクルを回し続けることで、小さな改善の積み重ねが大きなROI向上につながります。

ポイントは、短期的な数値変動だけに一喜一憂せず、トレンドを見ながら継続して改善することです。

ROIを継続的に管理する方法

ROIの改善・最大化には継続的な管理とチームでの取り組みが欠かせません。ここでは、日々のマーケティング業務の中でROIを管理・活用し続ける方法を紹介します。

具体的には、KPIとの紐づけによるモニタリング、PDCAサイクルの運用、そしてチーム全体での共有・見える化という3つの観点から説明します。

KPIとROIを紐づけてモニタリングする

ROIを継続管理するには、ROIを構成する要素を分解したKPIと紐づけて監視することが効果的です。

ROIそのものは最終的な効率指標ですが、日々の業務ではCTRやCVR、CPAなどの下位指標を改善していく必要があります。そこで、ROIに直接影響するKPIを設定し、定期的にチェックしましょう。例えば「コンバージョン率を前年比+○%」「CPAを○円以下に抑える」といった目標を掲げ、それらを週次・月次でモニタリングします。複数のKPIを組み合わせてROIを多面的に捉えることも大切です。

各KPIが目標にどの程度近づいているかを見ながら、ROI改善の進捗を評価します。KPIとROIを紐づけることで、ROIという最終指標に対する具体的な行動指針が得られ、チームメンバーも自分の担当業務がROIにどう影響するかを認識しやすくなります。

ROI=「利益/費用」というシンプルな数値の裏側にあるKPIをしっかり定め、ROI向上の羅針盤にしましょう。

PDCAを回してROIを改善し続ける

ROI管理では、常にPDCAサイクルを回し続ける体制を整えることが重要です。KPIでモニタリングした結果を受けて、施策を改善するPDCAの流れをチームで習慣化します。

例えば、月次でROIレポートを作成し、そこから課題を抽出して翌月の施策計画に反映させる、といったサイクルです。PDCAにおいてポイントとなるのは、アクションまで確実に実行することと、成果を検証して次に活かすことです。

このプロセスを絶えず繰り返すことで、小さな改善でも着実にROIを押し上げていくことができます。特にデジタルマーケティングの世界では環境変化が速いため、ひとたび上手くいった方法も翌月には通用しないこともあります。

したがって、定期的なチェックと素早い改善の繰り返しがROI管理には求められます。

週次や月次のチューニングに加え、四半期や半年といった中長期でもROIの推移を追い、戦略レベルでの見直しも行うと良いでしょう。絶え間ないPDCAこそが、「ROIを改善し続ける」組織の原動力となります。

チーム全体でROIを共有・見える化する

ROIは経営層だけでなくチーム全体で共有し、見える化することで初めて効果的に機能します。マーケティング担当者だけが数字を把握していても、他部署やメンバーにROIの重要性が伝わっていなければ十分に改善できないためです。

そこで、ダッシュボードや定例会議などを通じてROIをチーム全員が確認できるようにします。

作成したダッシュボードはチーム内で共有し、経営陣への報告やメンバー間の進捗共有に活用できます。

例えばROIや主要KPIが一目で分かる指標ボードを用意し、いつでも誰でも最新状況を閲覧できるようにするだけで、情報共有がスムーズになります。

チーム間で情報をリアルタイム共有できれば、全員が同じ目標に向けた議論や改善提案を行えるようになります。

また成果が出た施策のノウハウを全員で共有したり、逆にROI悪化の兆しを皆で早期に察知したりといった効果も期待できます。

ROIを誤って判断しないための注意点

ROIは便利な指標ですが、数値の解釈を誤ったり短期的な結果だけで判断したりすると危険です。

ROIを正しく評価し意思決定するために気を付けたいポイントを解説します。短期と長期のバランス、アトリビューションの考え方、間接効果の捉え方という3点に絞って注意事項を見ていきましょう。

短期ROIと長期ROIのバランスを取る

ROIは基本的に短期的な投資利益率を示すものですが、短期の数字だけに囚われると長期的に損失を招く恐れがあります。

例えば、ブランド認知度向上や顧客関係構築を目的とした施策は、すぐには直接的な利益に結びつかないかもしれません。

コンテンツマーケティングやSNS発信などは投入コストに対する短期ROIは低く見えますが、将来の利益の土台を築く重要な活動です。短期的なROI数値だけを見てこれら長期施策を切り捨ててしまうと、長期的な成長機会を失うリスクがあります。

実際、目先のROI改善を優先するあまり広告出稿を減らしすぎて、新規顧客獲得ペースが落ち売上成長が鈍化したケースもあります。

したがって、短期ROIと長期ROIのバランスを取った判断が重要です。マーケティング戦略にはリスティング広告など短期でROIを稼ぐ施策と、SEOやブランディングなど長期で効いてくる施策の両方を組み合わせ、総合的にROIを向上させる視点を持ちましょう。

「ROIが全てではない」という意識をチームで共有し、長期的な視野で投資判断を行うことが肝心です。

アトリビューション設定の違いを理解する

現代のマーケティングでは、一人の顧客が購買に至るまでに複数の施策やチャネルをまたいで接触するのが普通です。

例えば「SNS広告→ブログ記事→検索→公式サイトで購入」というように複数経路を辿ります。

このとき、どの施策にどれだけ成果を帰属させるかによってROIの評価は大きく変わります。

ラストクリックに全貢献を割り当てる設定では、途中のSNS広告やブログの寄与は無視されてしまいます。

しかし実際には、購買直前の施策だけが成約に貢献しているとは限りません。

もし「最後の接点だけ評価して他はやめる」となれば、一見ROIは向上するかもしれませんが、実際に得られるコンバージョン数は減少する可能性があります。

適切に各接点の効果を図るには、アトリビューションモデルを工夫し、各プロセス段階ごとのCVRを比較する必要があります。

自社に合ったモデルでROIを算出しないと、過大評価・過小評価の誤った判断につながりかねません。

間接貢献を含めて全体ROIで見る

マーケティング施策には、直接売上に結びつく直接貢献と、すぐには売上にならないものの後々効いてくる間接貢献があります。

ROI評価の際には、この間接的な効果も含めて全体としてROIがどうかを見る視点が必要です。

例えば、ある購入者の行動を辿ると最初に見たFacebook広告でブランドを認知し、その後Google検索で公式サイトを訪れて購入に至った場合、Facebook広告は間接的に貢献しています。

このときFacebook広告自体の短期ROIは低く見えるかもしれませんが、全体の売上拡大には必要な投資でした。

したがって、単体施策のROIだけでなくマーケティング全体のROIを捉えることが重要です。実務的には、先述のアトリビューションを考慮しつつ各チャネルの寄与を分析したり、施策有無の差分から純増効果を測定したりします。

NTTデータの提言では、マーケティング施策の有無で成約率の差を比較し、その差分から施策の純増効果を算出する方法が紹介されています。

コントロールグループを設定し、「施策あり」と「施策なし」の差を純粋な貢献とみなす手法です。このように間接的な影響も取り込んだ上で、トータルで見てROIがプラスかどうか判断することが肝心です。

単一チャネルだけを見て「ROIが低いから中止」とするのではなく、全体のROI最適化という視点で評価しましょう。間接効果を含めてこそ、真の費用対効果が見えてくるのです。

まとめ

ROI(投資利益率)は、自社のマーケティング施策や事業への投資効果を示す重要な指標です。ROIを理解し正しく計算することで、費用対効果を客観的に証明し、ビジネス成長のための的確な判断が可能になります。

本記事ではROIの意味や計算式、ROASとの違いから始まり、ROIを算出・改善するためのポイント、フェーズ別・業界別の目安、さらにROI向上施策や注意点、事例まで包括的に解説しました。

マーケティング担当者にとって、ROIは単なる数字以上の価値を持ちます。ROIを「経営層との共通言語」として使いこなし、データに基づいた戦略立案と継続的な改善を行うことで、マーケティング部門は企業の利益成長に大きく貢献できるはずです。

短期的なROIだけでなく長期的視野を持ちながら、適切な計測環境で正確なデータを収集し、PDCAサイクルを回し続けましょう。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください