KPIとは?設定のポイントや運用のコツ、KPI例を徹底解説します!

KPI(重要業績評価指標)とは、企業やチームが最終目標に向けて進捗を数値で管理するための指標です。売上や契約数などの結果だけを追うのではなく、成果につながるプロセスを定量的に把握することで、課題の発見や改善につなげられます。

本記事では、KPIの意味や設定方法、KGI・OKRとの違いをわかりやすく解説し、営業・マーケティング・EC・人事などの具体的なKPI例も紹介。さらに、運用を継続的に改善するためのコツまで詳しくまとめます。

Index

1. KPIとは?

1-1. KPIの意味

1-2. KGI・KSF・CSFとの違い

1-3. OKRとの違い

1-4. KPIを設定する目的

2. KPI設定の流れ

2-1. KGI(最終目標)を定める

2-2. KGIを分解してKPIツリー(ロジックツリー)を作成する

2-3. 各段階に対応するKPIを設定する

2-4. SMARTの法則でKPIを明確にする

2-5. モニタリングと改善を繰り返す(PDCA)

3. 【業界別】KPIの例

3-1. 営業

3-2. マーケティング

3-3. EC/Web運用

3-4. 人事/採用

3-5. カスタマーサクセス

3-6. 製造・オペレーション

3-7. SNS・広告

4. 【ファネル別】KPIの例

4-1. ファネル上部(認知・興味段階)

4-2. ファネル中部(検討段階)

4-3. ファネル下部(意思決定・購入段階)

5. KPI運用のコツ

5-1. 重要指標を3〜5個に絞る

5-3. 成果に直結しない数値を追わない

5-4. 環境や戦略が変わればKPIも変わる

5-5. 可視化ツールやダッシュボードを活用する

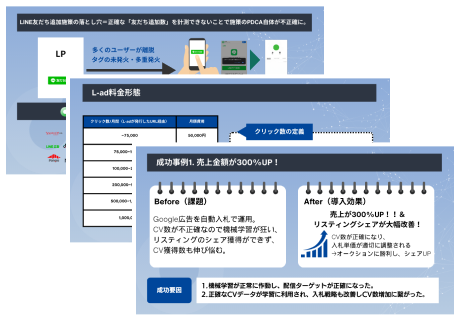

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

KPIとは?

まずはKPIの基本的な意味と、よく混同されやすい関連用語との違いについて整理しておきましょう。ここでは、KPIの定義や目的を中心に、KGI・OKRとの比較を交えながら解説します。

KPIの意味

KPIとは「Key Performance Indicator」の略で、日本語では「重要業績評価指標」と訳されます。企業やプロジェクトの目標達成度合いを評価・分析するための指標であり、最終目標に向けた中間目標として機能します。

例えば、売上目標1億円を達成するために「新規顧客○社獲得」「成約率○%に向上」といった具体的な行動目標を立て、それらの進捗状況を数値で測るのがKPIです。

このようにKPIを設定することで、目標への進捗を可視化でき、日々の業務がゴールにどれだけ貢献しているかを把握できます。

KGI・KSF・CSFとの違い

KPIと混同しやすい指標にKGIやKSF(CSFとも呼ぶ)が存在します。それぞれ役割が異なり、階層的に関連しています。

KGI(Key Goal Indicator、重要目標達成指標)は最終的なゴールを表す数値目標で、企業や組織が達成したい最終成果を定量化したものです。

一方、KSF/CSF(Key Success Factor/Critical Success Factor、重要成功要因)はKGIを達成するために必要な重要要因を指し、具体的な数値ではなく「成功条件」を示します。

たとえばKGIが「年間売上20%アップ」なら、そのためのKSFは「顧客満足度向上」「製品競争力強化」などであり、それらKSFを達成するための行動指標としてKPIが設定されます。

OKRとの違い

OKR(Objectives and Key Results)は目標管理のフレームワークで、組織全体の大きな目標(Objective)とそれに紐づく主要な結果(Key Results)を設定する手法です。

OKRではチームや個人の目標を全社戦略と連動させ、高い目標に挑戦しその進捗を短いサイクルで頻繁にレビューします。

KPIとの違いは、KPIが既定の目標に対する達成度を測る指標であるのに対し、OKRは野心的な目標設定とその結果を管理する仕組みである点です。例えばOKRでは「達成率70%程度」を良しとする挑戦的な目標を掲げることがありますが、KPIは原則100%達成を目指す設定になります。

したがって、OKRは組織のストレッチ目標の管理に適し、KPIは日々の業績管理に適しているといえます。

KPIを設定する目的

企業がKPIを活用する目的は、目標達成までの道筋を明確化し、計画的な業務遂行と早期の課題発見につなげることです。KPIを設定・運用すると次のようなメリットがあります。

KGIへの道筋が明確になる

最終目標(KGI)に到達するまでに何を達成すべきかが把握でき、チーム全員の進むべき方向性が共有されます。

目標達成度を可視化できる

KPIをモニタリングすることで、現時点での進捗や達成度合いが数値で確認でき、問題点の発見や成果の測定が容易になります。

早期に改善を図れる(PDCAの推進)

KPIの値から目標未達の兆候を掴めれば、施策を速やかに改善したり軌道修正できます。こうしてPDCAサイクル(Plan-Do-Check-Act)を継続的に回しやすくなり、業務プロセスの最適化につながります。

KPI設定の流れ

効果的なKPIを設定するには、最終目標からブレイクダウンして論理的に指標を設計することが重要です。以下に一般的なKPI設定のステップを示します。

KGI(最終目標)を定める

まず初めに、組織やプロジェクトが目指すゴールとなる数値目標(KGI)を明確に設定します。KGIは「最終的に達成したい成果」そのものです。例えば「年間売上○○円を達成」「半年で新規顧客を○社獲得」といったように、具体的かつ定量的な目標値で定めます。

KGIを設定することで組織全体の最終目的地が定まり、以降のプロセス設計や指標設定の出発点となります。このKGIは組織全体で共有される最重要目標であり、KPIはこのゴールに向かうために設定されるものです。

KGIを分解してKPIツリー(ロジックツリー)を作成する

次に、設定したKGIを達成するにはどのような要因やプロセスが必要かを洗い出し、KPIツリーと呼ばれるロジックツリー形式で整理します。

KPIツリーでは、最上位にKGIを置き、その下にKGIを実現するための主要成功要因(KSF)をブレイクダウンします。さらに各KSFを達成するための具体的な指標(KPI)を階層的に展開していきます。このようにトップダウンで「KGI → KSF → KPI」とツリー状に構造化することで、各指標の関係性が明確になり、目標達成へのプロセスを可視化できます。

たとえば人材採用のケースでは、KGIを「年間採用人数○名」と設定した場合、KSFとして「内定者数」「内定承諾率」などが考えられます。そしてそれらを実現するために、「応募者○名確保」「面接通過率○%」といった具体的KPIを設定するといった具合です。

このようなKPIツリーを作成することで、最終目標から逆算した必要要素と指標が一望でき、抜け漏れのない指標設計に役立ちます。

各段階に対応するKPIを設定する

KPIツリーで洗い出したプロセスの各段階に対し、達成度を測るKPIをそれぞれ設定します。

ポイントは、KPIが具体的な行動目標になっていることです。例えば営業部門で「新規商談数を月○件」「契約締結率○%」など、担当者レベルでコントロール可能な数値目標として設定します。

設定した各KPIは、必ずKGIに紐づくものにします。もしどれかのKPIを達成してもKGI達成に貢献しないようであれば、その指標は見直す必要があります。適切なKPI設定により、チーム全体が具体的な数値目標を共有し、日々の行動に落とし込むことができます。

SMARTの法則でKPIを明確にする

設定したKPIは、SMARTの法則に沿って見直すと効果的です。SMARTとは目標設定の5つの条件を表す頭字語で、以下の要素を満たすことが望ましいとされます。

Specific(具体的)

指標の内容が具体的で明確になっていること。誰が見ても定義や達成基準が分かるようにします。例えば「問い合わせ対応の質を向上」ではなく「初回応答時間を◯時間以内に短縮」など明確にしましょう。

Measurable(計測可能)

数値で測定できる指標であること。定期的にデータを取得・評価できるKPIを設定します。測定不能なものはKPIに不適です。

Achievable(達成可能)

現実的に達成し得る目標値であること。高すぎず低すぎない、適度にチャレンジグかつ実現可能な水準を設定します。

Relevant(関連性がある)

そのKPIが上位目標(KGI)と関連していること。個人や部門の指標と会社全体の目標とのつながりを意識し、無関係な数字を追わないようにします。

Time-bounded(期限が定められた)

達成期限が明確に設定されていること。期限がないと達成意欲が下がるため、「◯月末までに」「今期中に」等の締め切りを設定します。

以上のSMART条件を満たすことで、KPIは誰にとっても明確かつ管理しやすい指標となります。これにより、組織内で共通認識を持ってKPIに取り組み、効果的に目標達成へ向かうことが期待できます。

モニタリングと改善を繰り返す(PDCA)

KPIを設定したら、それで終わりではなく定期的なモニタリングと改善が重要です。具体的には、計画(Plan)に基づき実行(Do)した施策の成果をKPIで検証(Check)し、必要に応じて施策や目標を改善(Act)します。このPDCAサイクルを継続的に回すことで、KPIの精度を高めつつ業務プロセスを最適化できます。

例えば毎週または毎月の定例会議でKPI進捗を確認し、目標との差異が出ていれば原因を分析します。そして次の施策に反映させ数値改善を図ります。

こうした小さなPDCAの積み重ねが最終的にKGI達成につながります。また、進捗が順調であればさらなる高い目標値に更新することも検討します。定期的なKPIレビューにより、環境変化や戦略変更にも柔軟に対応し続けることが重要です。

【業界別】KPIの例

業界や職種ごとに重視されるKPIは異なります。以下では、主要な部門・業界別に代表的なKPIの例を紹介します(具体的な数値目標ではなく指標名のみを示しています)。

営業

営業部門では、新規顧客の獲得から商談、契約、売上に至るまで営業プロセスの各段階にKPIを設定します。主な例として次のような指標があります。

⚫︎新規顧客獲得数:新しく見込み客を獲得した件数。アポイント件数や問い合わせ数など。

⚫︎商談件数:営業担当者が設定した商談の件数。アポイントから商談化した数。

⚫︎成約率(受注率):商談に対して契約に至った割合。

⚫︎平均受注単価:1件あたりの契約金額の平均値。

⚫︎売上高/営業目標達成率:営業担当者またはチームの売上実績、およびそれが売上目標に対して何%か。

これらを追うことで、営業パイプラインのどこに課題があるかを分析できます。例えば商談件数が多いのに成約率が低ければ提案スキルに課題があると推察でき、その改善につなげられます。営業KPIを適切に設定・モニタリングすることで、個々の営業成績を可視化しインセンティブ連動によるモチベーション向上にも役立ちます。

マーケティング

マーケティング部門では、集客から見込み顧客の育成、顧客化まで幅広い指標があります。代表的なKPI例は以下のとおりです。

⚫︎Webサイト訪問者数(PV数/UU数):サイトへのページビュー数やユニーク訪問者数。マーケ施策のトラフィック効果を測ります。

⚫︎リード数(見込み客数):資料請求やメルマガ登録など、連絡先を取得できた見込み顧客の数。リード獲得はマーケティングの重要成果です。

⚫︎コンバージョン率(CVR):サイト訪問者のうち資料請求や購入など目標アクションに至った割合。Webマーケにおける成果率の指標です。

⚫︎直帰率:サイトに訪れたユーザーが最初のページだけ見て離脱した割合。コンテンツの興味喚起度合いを測ります。

⚫︎顧客獲得単価(CPA):1件の新規顧客を獲得するのに要した広告費用。マーケティング施策の費用対効果を見る指標です。

⚫︎顧客満足度:商品やサービスに対する顧客の満足度。ブランドロイヤルティ向上の指標になります。

マーケティングKPIを追うことで、KGI(売上など最終目標)の達成に向けたプロセス目標が明確になります。例えば「月間売上○円」をKGIとした場合、必要な顧客数が逆算され、そのために「サイト訪問者数○人」「CVR○%」等のKPIが設定できます。

KPI未達であれば施策改善の余地ありと判断し、コンテンツ改善や広告戦略の見直しを行う材料になります。特にWebマーケではPV数や直帰率といった指標をKPIに用いることで、売上に直結する施策を検証・最適化できます。

EC/Web運用

ECサイトやWebサービスを運営する部門では、サイトの集客・利用状況から購入率、収益性に関わるKPIが重視されます。一般的な例は次のとおりです。

⚫︎アクセス数(訪問者数):ECサイトやWebアプリへの訪問者数。集客状況の基本指標です。

⚫︎購入率(コンバージョン率):サイト訪問者のうち実際に商品購入に至った割合。EC運営では最重要KPIの一つです。

⚫︎平均購入額(客単価):1件の注文あたりの平均購入金額。客単価の向上は売上拡大につながります。

⚫︎カート放棄率:商品をカートに入れたものの購入完了に至らなかった割合。購入プロセス上の課題を示します。

⚫︎リピーター率:一度購入した顧客が再度購入した割合。ECにおける顧客ロイヤルティ・LTVを示します。

例えば、EC担当者にとっては「訪問者数・CVR・平均購入額」の3つが押さえるべきKPIと言われます。これらを定期的にモニタリングすることで、集客施策→サイト誘導→購入までのファネル全体のどこにボトルネックがあるかを特定できます。

アクセス数の割に購入率が低ければサイトUIや導線を改善し、購入率は高いがアクセス自体が少なければ集客施策を強化するといった具合に、データに基づいた改善が可能になります。

人事/採用

人事部門では、社員の採用・定着・育成などに関するKPIを設定します。特に採用活動におけるKPI例は次のとおりです。

⚫︎応募者数:募集に対して応募してきた候補者の人数。

⚫︎採用数(内定承諾数):実際に内定を出し入社に至った人数。

⚫︎選考通過率:応募~内定までの各選考ステップでの通過率。書類選考通過率、最終面接通過率など。

⚫︎離職率:一定期間内に退職した社員の割合。

⚫︎平均採用コスト:求人広告費やエージェント費用など1名の採用に要した平均コスト。

例えば「今期中に新卒5名・中途3名を採用」といったKGIを設定し、そのために「母集団形成◯名」「内定承諾率◯%」などのKPIを追う形になります。離職率は採用だけでなく人材管理の重要指標で、定着率向上につなげるために活用します。

また、人事評価制度との連動や社員満足度調査結果などもKPIに含め、人材の質と量の両面から目標管理を行うケースもあります。

カスタマーサクセス

近年重視されるカスタマーサクセス分野では、既存顧客の継続利用や成功体験を支援するためのKPIが用いられます。主な例として以下が挙げられます。

⚫︎解約率(チャーンレート):一定期間内に契約を解約した顧客の割合。

⚫︎顧客維持率(リテンションレート):一定期間後も契約継続している顧客の割合。解約率の裏返し指標です。

⚫︎アップセル/クロスセル率:既存顧客への上位プラン契約や関連商品の追加購入の率。

⚫︎顧客生涯価値(LTV):1顧客が生涯でもたらす利益の推定値。

⚫︎顧客満足度:サービスに対する満足度スコアや推奨度(ネットプロモータースコア)。

カスタマーサクセスでは、これら指標を契約更新や顧客育成のKGIに紐付けて管理します。例えば「チャーンレート◯%以下維持」を目標に設定し、その達成に向けて「オンボーディング完了率◯%」「定期利用率◯%」など詳細なKPIでモニタリングします。

これによって、顧客がサービスを活用し成功しているかを定量的に追跡し、必要なタイミングでの働きかけに繋げます。カスタマーサクセスKPIの管理により、長期的な収益向上や顧客ロイヤルティ強化を実現できます。

製造・オペレーション

製造業やオペレーション部門では、生産性や品質、安全性に関するKPIが重視されます。代表的な指標は以下のとおりです。

⚫︎稼働率:設備やスタッフが稼働している割合。高いほど生産効率が良いことを示します。

⚫︎生産量/生産サイクルタイム:一定期間内の生産数量、または一単位を生産するのに要する時間。 throughputやタクトタイムとも言えます。

⚫︎不良率:製造した製品のうち不良品の占める割合。低減することで歩留まり向上を図ります。

⚫︎総合設備効率:設備の稼働率・性能・品質を総合した効率指標。製造業では重要なKPIです。

⚫︎事故件数/安全指標:労働災害の発生件数や頻度。安全管理上、低いに越したことはない重要指標です。

製造業では、たとえば「ライン稼働率○%に向上」「不良率○%以下に削減」などのKPIを設定し、生産性と品質の両立を目指します。稼働率やライン効率の改善は生産コスト削減や納期短縮に直結するため、多くの現場で重視されています。

また事故発生件数や労災度数率といった安全KPIも重要で、安全確保が不可欠な製造現場ではこれらの指標管理が従業員の安全意識向上につながります。

SNS・広告

SNSマーケティングやネット広告運用の分野では、広告のリーチや反応、費用対効果に関するKPIが用いられます。一般的な指標は以下のとおりです。

⚫︎インプレッション数:広告や投稿がユーザーに表示された延べ回数。広告の露出度を測る基本指標です。

⚫︎クリック率(CTR):表示された広告のうちクリックされた割合。広告の内容がユーザーの興味を引く度合いを示します。

⚫︎コンバージョン数・率(CV/CVR):広告経由で発生した目標成果の件数、およびその率。最終的な成果指標です。

⚫︎広告費用対効果(ROAS):投下した広告費に対し獲得できた売上や利益の割合。ROIとも呼ばれ、広告の収益効率を評価します。

⚫︎顧客獲得単価(CPA):1件のコンバージョン獲得にかかった費用。CPAが低いほど効率的な広告運用と言えます。

⚫︎エンゲージメント率:SNS投稿に対する「いいね」「シェア」「コメント」等の反応率。ブランド認知向上系の施策で重視されます。

例えばSNS広告では、「インプレッション数やCTRをKPIに設定して認知度向上を図る」「CVRやCPAをKPIにして費用対効果を最大化する」といったように、キャンペーンの目的に応じて適切な指標を選びます。

SNS運用ではエンゲージメント率などを見てユーザーとの関係構築度を測定します。これらの指標をダッシュボードや広告マネージャー上で常時トラッキングし、広告クリエイティブの改善やターゲティング精度向上に繋げていくことが成功のカギです。

【ファネル別】KPIの例

マーケティングや営業のファネルごとにも注目すべきKPIが異なります。一般に、顧客が認知から購入に至るまで上位・中位・下位のファネルに分けられ、それぞれ適した指標があります。

ファネル上部(認知・興味段階)

露出と興味喚起が目的の段階です。主なKPIはインプレッション数、リーチ数、サイトセッション数、新規訪問者数など。目的はブランド認知度を高め、より多くのトラフィックを獲得することにあります。

ファネル中部(検討段階)

リード獲得と関心醸成が目的の段階です。KPI例としてリード数、リード転換率、フォーム送信率、コンテンツダウンロード数などがあります。目的は見込み客情報を獲得し、興味関心を持った潜在顧客を特定することです。

ファネル下部(意思決定・購入段階)

コンバージョン獲得が目的の段階です。重視されるKPIはコンバージョン率、商談・取引数、売上高、購入率などです。ここでは購入や契約といった最終行動を促進することがゴールになります。

KPI運用のコツ

最後に、KPIを効果的に運用し成果につなげるためのポイントを紹介します。

重要指標を3〜5個に絞る

あれもこれもとKPIを大量に設定しすぎないことが重要です。指標が多すぎると現場が混乱し、何に注力すべきか分からなくなってしまいます。

そのため、KPIの数は「最も重要な3〜5個程度」に絞るのが望ましいとされています。

重要な指標にフォーカスすることで組織全体の注意が分散せず、データの分析や意思決定もしやすくなります。

例えばマーケティング部門なら「リード数・CVR・CPA」など主要KPI数個に集中し、その他の細かい数値は補助指標やモニタリング項目に留めるといった運用が有効です。

シンプルで明快な指標体系を構築することで、チームの認識統一と迅速なアクションに繋げられます。

部門間で「CVR」や「リード数」の定義を揃える

KPIを全社で運用する際は、指標の定義を統一しておくことが大切です。部門ごとに「CVR」や「リード数」の計算方法・カウント基準が異なっていると、データを比較・議論する上で齟齬が生じます。

部署横断の共通ルールを定め、KPIの用語や算出方法を全社で合わせましょう。

成果に直結しない数値を追わない

KPIはあくまで成果に直結する「重要指標」に絞ることが肝要です。測定可能な数値は何でもかんでもKPIにするのではなく、最終目標に直接影響を与える核心の指標にフォーカスします。

たとえば単に「サイト閲覧ページ数」や「会議開催数」のように、成果との因果関係が薄い数値をKPIにしても、本質的な改善にはつながりません。KPI設定時には「この指標を改善すればKGI達成に近づくか?」と問い直し、重要度の低いものは思い切って外すことも必要です。

こうすることで、限られたリソースを本当に効果を生む指標に集中させ、効率的に業績向上を図ることができます。

環境や戦略が変わればKPIも変わる

一度決めたKPIも、永遠に固定せず定期的な見直しが必要です。

市場環境の変化、新規競合の出現、ビジネスモデルの転換など、取り巻く状況が変われば重視すべき指標も変わり得ます。

例えば戦略上、新規顧客獲得より既存顧客深耕に注力するフェーズに入れば、「リード数」の代わりに「アップセル率」等を主要KPIに据え直すべきかもしれません。

特にKGI(ゴール)が変化した場合には、それに合わせてKPI体系も再設計する必要があります。また、KPIの達成度が著しく低い状況が続く場合も、目標値設定が適切か再評価します。このように環境や戦略に応じてKPIを柔軟にアップデートし続けることで、常に的確な指標管理を行い、変化に強い組織運営が可能となります。

可視化ツールやダッシュボードを活用する

KPIの運用には、データの可視化と共有が欠かせません。BIツールや専用ダッシュボードを用いてリアルタイムにKPIをトラッキングできる環境を整えましょう。

例えばGoogle Analyticsやマーケティングオートメーション(MA)ツールを使えば、Webサイトへの流入からコンバージョンまでのプロセスを見える化し、関係者全員で把握できます。

各指標にアラート(通知)設定をしておけば、異常値や目標未達の兆候を早期に検知して対処できます。このようにITツールを積極活用しKPI管理の効率化・高度化を図ることが、現代のデータ駆動型経営では不可欠です。

まとめ:自分の業務や組織に適したKPIを設計できるようになろう

KPIは組織の目標達成までの道しるべとなる重要指標です。正しく設定されたKPIにより、日々の活動がゴールに向けて順調かどうかを測り、軌道修正しながら成果を最大化できます。

この記事ではKPIの基本概念から関連用語の違い、設定手順、業界別・ファネル別の具体例、そして運用のコツまで解説しました。重要なのは、自社の業種や戦略、目標に合ったKPIを選定し、継続的にモニタリング・改善していくことです。

ぜひ本記事の内容を参考に、皆さんの業務や組織に適したKPIを設計・運用してみてください。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください