間接効果とは?広告・マーケティングでの意味とアトリビューション分析の実践方法

広告運用の成果を評価するとき、クリックや購入など“直接効果”ばかりに注目していませんか?

実は、多くの成果は「すぐに売れない広告」や「認知を広げる施策」が後から効いてくる“間接効果”によって支えられています。

たとえばSNSで商品を知り、後日検索して購入するケースなどがその代表です。

本記事では、広告・マーケティングにおける間接効果の意味から、可視化に役立つアトリビューション分析の手法、そしてGA4での計測・改善方法までをわかりやすく解説します。

短期成果だけでなく、真のROIを見極めるための考え方を整理しましょう。

Web広告施策で広告成果を改善されたい企業・代理店様向け!

GoolgeやMeta広告など出稿しているけど、実際のコンバージョン数と媒体数値が大幅に乖離して「正確な機械学習できない…」そんな悩みありませんか?

流入経路ごとに正確なCVを計測し、ROASが最大化される広告投資を実現できる

Web広告効果測定ツール「CATS」

Index

1-1. 間接効果の定義

1-2. 直接効果との違い

1-3. 間接効果が重要な理由

2-4. 複数媒体を同時運用している場合

2-5. コンバージョン数が減っているのに、流入は増えている場合

3-1. アトリビューション手法とは?

3-2. アトリビューションモデルの種類

4. 間接効果を計測する方法

4-1. ユーザーの行動経路を把握する

4-2. アトリビューション分析で効果を分配する

4-3. 間接効果を可視化して分析する

5. 間接効果の分析結果を活用して広告施策を改善するポイント

5-1. 認知広告は初回接触率を重視する

5-2. リスティング・SEOは刈り取りの補完として評価する

5-4. 予算を「間接貢献が高い媒体」に再配分する

6. まとめ

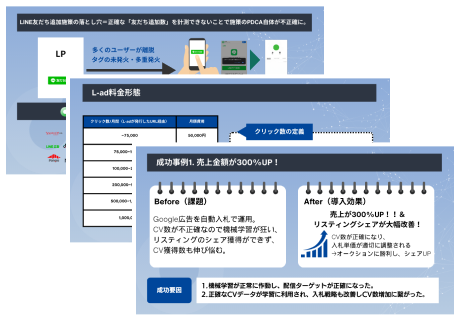

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

間接効果とは?広告・マーケティングでの意味

デジタル広告の効果を正しく評価するためには、「直接的な成果」だけでなく、その前段階でどのようにユーザーの行動を後押ししているかを理解することが欠かせません。

ここでは、広告やマーケティングで重要視される「間接効果」について、その意味と基本的な考え方を解説します。

間接効果の定義

間接効果とは、インターネット広告の分野で使われる用語で、直接コンバージョンに至っていないものの、コンバージョンに至るまでの経路でユーザーが接触した広告の効果を指します。

言い換えると、最終的にユーザーを購買や問い合わせといったコンバージョンに導いた「直接効果」以外に、途中段階でユーザーの意思決定に影響を与えたアシスト効果のことです。

例えばユーザーAさんが商品購入に至るまでにTwitter広告→記事広告→Yahoo!広告→Google広告の順で4つの広告に接触した場合、最後のGoogle広告が直接効果ですが、それ以前に見たTwitter・記事・Yahoo!広告も購買意欲を高めコンバージョンを後押しした間接効果と言えます。

直接効果との違い

直接効果とはコンバージョン直前の最後の接点の効果のことであり、一方の間接効果はそれ以前の接点でコンバージョンを支援した広告の効果を指します。

一見すると、最終クリックの広告だけが成果に貢献しているように思えますが、実際には「その前のアシスト広告があったからこそ最終的にコンバージョンに至った」ケースが多く、両者は表裏一体の関係にあります。

間接効果が重要な理由

現在のWebマーケティングでは、ユーザーがコンバージョンに至るまでに複数のチャネルや広告を経由することが当たり前になっています。

一つの広告だけで即座にコンバージョンが発生するケースは少なく、多くの場合は検索エンジンやSNS、ディスプレイ広告など複数の施策が連携して成果に至っています。

このため、間接効果を無視して最後のクリックだけを評価していると、貢献していた他の施策の価値を見落としてしまう恐れがあります。

例えばコンバージョン数など直接効果の数値だけを指標に施策を取捨選択すると、本来ユーザーの購買意欲を高めていた支援施策を「効果がない」と誤判断して停止してしまい、結果として全体のコンバージョン数が急減するケースもあります。

さらに、コンバージョン獲得に直結する広告だけに頼る戦略には限界が見えてきています。顕在層向けの獲得系広告は競争が激化したレッドオーシャンとなっており、新規顧客を増やすには潜在層にリーチする認知・ブランディング施策の重要性が増しているからです。

そこで間接効果の視点を持ち、認知施策が後のコンバージョンに与える効果を正しく測定・評価することが不可欠になっています。

間接効果を取り入れるべき状況の例

どのような場合に「間接効果」の分析を取り入れるべきかは、業種や商材、広告戦略によって異なります。ここでは、特にその重要性が高まる代表的な状況を具体的に見ていきましょう。

顧客が複数の広告や経路に触れてから購入する場合

ユーザーが商品購入までに複数の広告や流入経路を経由する傾向が強い場合は、間接効果の分析が特に重要です。

たとえばWeb上で商品を購入する際、検索エンジンで情報収集したりSNS広告で商品を知った後に、改めて公式サイトに訪れて購入するといった行動パターンが一般的です。

このようにユーザーが複数の施策に接触してからコンバージョンに至る場合、最後の接点だけでなく途中経路の貢献度を可視化しなければ正確な評価ができません。

間接効果を測定することで、各施策がユーザーの購買ファネルのどの段階で役立っているのかを把握し、真のROIを見極めることができます。

認知・ブランディング施策を実施している場合

テレビCMやディスプレイ広告、SNS動画広告など、ブランド認知や潜在顧客の興味喚起を目的とした施策を展開している場合も間接効果の観点が重要です。

認知・ブランディング目的の広告は、その特性上ユーザーがすぐに購入・問い合わせといった行動を起こすことは稀で、効果が直接コンバージョン数に現れにくい傾向があります。

間接効果を分析すれば、一見成果に直結しない認知施策にも適切な貢献度評価を与えることができます。

購買までの検討期間が長い商品を扱っている場合

高額な商品やBtoB商材など、購入までに時間をかけて比較検討する商品・サービスを扱っている場合も、間接効果の分析が効果を発揮します。

例えば住宅や自動車、金融商品などはユーザーが最初に認知してから契約・購入に至るまでに何ヶ月も検討することが一般的で、その過程で様々な情報源に触れます。

最初に展示会や専門サイトの記事で商品を知り、次にSNSで口コミを見て、最後に検索広告経由で公式サイトから問い合わせる。

このように初回接点からコンバージョンまでの期間が長く、途中で複数チャネルを経由するケースでは、各接点の間接的な貢献度合いを分析することが重要です。

間接効果を可視化することで、長い購買プロセスの中でどの施策がどの段階でユーザーの意思決定を後押ししているかを定量的に示すことができます。

複数媒体を同時運用している場合

リスティング広告・ディスプレイ広告・SNS広告・メールマーケティングなど複数の集客チャネルを並行して運用している場合も、間接効果の把握が重要です。

複数の広告媒体を組み合わせてプロモーションを行う場合、ユーザーはある媒体で初めて商品を知り、別の媒体で詳しく調べ、さらに別の媒体で背中を押されて購買に至る、といったクロスチャネルな行動経路を辿ることが多くなります。

間接効果を分析すれば、媒体ごとの最適な役割分担にもとづく運用戦略を立てることができます。

コンバージョン数が減っているのに、流入は増えている場合

サイトへのトラフィックは伸びているのにコンバージョン数が思うように増えていない、あるいはむしろ減少傾向にある場合も、間接効果の観点から施策を見直す必要があります。

流入増=成果増とならない場合、考えられる要因の一つは増えた流入の多くが間接効果止まりで終わっていることです。

例えば新たに始めたSNS広告やディスプレイ広告がサイト訪問者を増やしているものの、そのユーザーたちはすぐにはコンバージョンせず、後日別の経路でコンバージョンしているかもしれません。

その場合、最後の接点だけを見ていると増加した流入源の貢献を正しく評価できず、「流入は増えているのにコンバージョンが減った」と判断してしまいます。

こうしたギャップに対処するには、コンバージョンに至るまでのユーザー行動を紐解き、各施策のアシスト状況を確認することが重要です。

間接効果を可視化するアトリビューション手法について

間接効果を正しく評価するには、データをもとに「どの広告がどの程度成果に貢献したのか」を明確にする必要があります。

そのために用いられるのが「アトリビューション分析」と呼ばれる手法です。ここでは、その概要と代表的なモデルについて説明します。

アトリビューション手法とは?

アトリビューション(Attribution)とは日本語で「帰属」という意味で、マーケティング分野では広告ごとのコンバージョンへの貢献度を正しく測定するための分析手法を指します。

最終的なコンバージョンに至った広告だけでなく、その前にユーザーが接触したすべてのメディアにも目を向けて貢献度を評価する考え方であり、アトリビューション分析=間接効果の分析とも言われます。

具体的には、コンバージョン直結の最後の流入経路・広告だけでなく、コンバージョンに至るすべての接触履歴を解析して各接点の成果への寄与度合いを明らかにする取り組みです。

この分析によって「普段は成果が見えない広告が実はどれほど成果に貢献していたか」を可視化し、最適な広告予算配分やプロモーション設計に活かすことができます。

アトリビューションモデルの種類

アトリビューション分析では、コンバージョン発生までの各タッチポイントに対しどのように成果を割り振るかを定めたアトリビューションモデルを選択します。

代表的なアトリビューションモデルには以下のような種類があります。

ラストクリックモデル(終点モデル)

コンバージョンに至った最後の接点のみに100%の貢献度を割り当てるモデルです。他の接点は評価せず、最後に触れた広告だけが成果に寄与したとみなします。

短期間で完結するキャンペーンなど即時のCV獲得を重視する施策に適しています。

ファーストクリックモデル(起点モデル)

コンバージョンに至る最初の接点に100%の貢献度を割り当てるモデルです。

初回接触の役割を重視するため、新規ユーザーへの認知獲得が目的のブランディング施策でよく用いられます。

均等配分モデル(線形モデル)

コンバージョンに至るまでのすべての接点に均等に貢献度を割り振るモデルです。

例えばユーザーがCVまでに5回接点を持ったなら各20%ずつ成果配分します。購買検討期間が長く、複数のチャネルを行き来する商材の分析に向いています。

減衰モデル(タイムディケイモデル)

コンバージョンに至る経路の接点のうち、時間的にCVに近い接点ほど高い貢献度を割り振るモデルです。

直近の接点に重みを置くため、ラストクリックモデルに近い結果になります。短期間で成果を上げたい施策で用いられる傾向があります。

接点ベースモデル(ポジションベースモデル)

コンバージョン経路の中で、最初・中間・最後の接点で異なる比率で貢献度を割り振るモデルです。

一般的には最初と最後に高めの貢献度、途中の接点に低めの貢献度を配分します。初回接点と最終接点の双方を重視したい場合に適しており、新規顧客の開拓と最終獲得のバランスを取りたいマーケティングに向いています。

間接効果を計測する方法

間接効果を把握するには、ユーザー行動の可視化からデータ分析まで、段階的なアプローチが求められます。具体的な方法を紹介します。

ユーザーの行動経路を把握する

間接効果を計測する第一歩は、ユーザーがどのような経路をたどってコンバージョンに至ったのかを可視化することです。

具体的には、Googleアナリティクスなどのアクセス解析ツールや広告効果測定ツールを用いてユーザーのマルチチャネル経路データを収集・分析します。

ユーザー行動の軌跡を把握することで、各チャネルの役割を見極めた施策判断が可能になります。

アトリビューション分析で効果を分配する

ユーザーの経路データが把握できたら、次にアトリビューションモデルを適用してコンバージョン貢献度を各接点に分配する分析を行います。

例えば均等配分モデルを用いると、1件のコンバージョンに至るまでに接触した全チャネルに対し均等にスコアを割り振ることができます。

このようなアトリビューション分析を実施すると、一見CVを獲得していないように見える施策が実はどれだけ成果に寄与していたかが数値で明らかになります。

また、アトリビューション分析によって「アシストコンバージョン数」や「間接貢献CV率」といった指標を算出することも可能です。これらの指標を追うことで、各施策がどれだけ裏方として成果に貢献しているかを定量的に捉えることができます。

間接効果を可視化して分析する

アトリビューション分析の結果得られたデータは、レポートやダッシュボードで見やすく可視化して共有することが重要です。

ツールによっては間接効果をスコアリングしたヒートマップや、予算配分のシミュレーションを行えるものもあります。

間接効果を数値とビジュアルで見える化することで、社内の意思決定に根拠を与え、施策間の連携強化に役立てることができます。

間接効果の分析結果を活用して広告施策を改善するポイント

分析によって得られた「間接効果」のデータは、単なる数値にとどまりません。施策改善や予算配分など、次のアクションに活かすことで初めて真の価値を発揮します。ここでは、その活用ポイントを具体的に解説します。

認知広告は初回接触率を重視する

アトリビューション分析の結果を施策改善に活かす際、まず注目したいのが認知目的の広告の評価指標です。

テレビCMや動画広告、SNS広告などブランド認知や潜在顧客の掘り起こしを狙う広告については、コンバージョンに至ったユーザーの初回接触としてどれだけ登場したかを重視して評価しましょう。

認知広告は直接CV数だけを見ると成果が見えにくいですが、アトリビューション分析によって「初回接点としての貢献度」を可視化することで、その広告のファネル上部での役割を把握できます。

初回接触に向いた媒体かどうかをデータで確認し、ユーザーとの最初の接点を創出する役割として価値が高い広告には継続的に投資する判断が重要です。

リスティング・SEOは刈り取りの補完として評価する

検索連動型のリスティング広告やオーガニック検索流入は、一般的にユーザーの購買意欲が高まった段階で最後の一押しをする役割を担うことが多いです。

ユーザーは他のチャネルで商品を知り、比較検討した後、最終的に検索エンジン経由でサイトに訪れてコンバージョンするという流れは珍しくありません。

したがって、リスティング広告やSEOで獲得したコンバージョン数を評価する際は、「最終接触での貢献」が中心であることを踏まえて解釈する必要があります。

リスティング広告やSEO流入を評価する際は「刈り取り施策として他チャネルの成果を最終的に回収している」という視点を持ちつつ、認知施策との連動や全体最適の中で貢献度を見ることが大切です。

定期的に「モデル比較レポート」で成果配分を見直す

アトリビューション分析の活用は一度やって終わりではなく、定期的にモデルの見直しと成果配分の再評価を行うことが重要です。

ユーザー行動は時期や施策内容によって変化しますし、自社を取り巻く競合環境の変化で「どのチャネルが強いか」も移り変わっていきます。

アトリビューション分析をPDCAサイクルの中に組み込み、定期的に成果の配分状況をチェックして軌道修正することが、継続的な広告効果の最大化につながります。

予算を「間接貢献が高い媒体」に再配分する

アトリビューション分析の結果、直接コンバージョンは少ないものの間接貢献が大きいことが判明した媒体については、積極的に評価・投資を検討しましょう。

従来のラストクリック中心の評価では低く見積もられていた広告媒体でも、間接効果まで加味すれば重要なコンバージョンファネル上の役割を担っているケースがあります。そうした媒体は競合他社に差をつける伸び代と言えます。

限られた予算を最大限に活かすためにも、データに裏付けされたメリハリのある予算配分を心がけましょう。

まとめ

間接効果とは、直接コンバージョンに至らなかったもののユーザーの購買プロセスを支援した広告の効果のことです。

現代のWebマーケティングにおいては、最後のクリックによる成果だけでなく間接効果の重要性が飛躍的に高まっており、これをきちんと測定・分析して施策に活かすことが求められます。

アトリビューション分析を用いれば、従来は「効果がない」と見なされていた施策の隠れた貢献度を発見し、マーケティング全体の最適化につなげることができるでしょう。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください