ネット広告の仕組みをわかりやすく解説|配信の裏側で起きていることや成功のポイントまで紹介します

ネット広告は、企業が自社商品やサービスを効果的に宣伝するために欠かせない手法です。

しかし、「どうやって広告が表示されているの?」「どんな仕組みで費用が決まるの?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。

この記事では、ネット広告の基本構造から、広告が表示される仕組み、課金方式の種類、主要な媒体の特徴、運用のコツまでをわかりやすく解説します。初心者でも理解できるよう、実際の流れや注意点も具体的に紹介します。

Index

1. ネット広告の仕組み

1-1. ユーザーにとって最適な広告を表示する

1-2. 広告主が設定した条件に基づいて配信される

1-3. 広告の掲載順位は「入札価格 × 広告品質」で決まる

1-4. リアルタイムで記録・分析される

3. ネット広告の種類

3-1. リスティング広告(検索連動型広告)

3-2. ディスプレイ広告

3-3. SNS広告(ソーシャルメディア広告)

3-4. 動画広告

3-5. アドネットワーク広告

4-1. 広告主が条件を設定する

4-2. 広告配信システムがオークションを実施する

4-3. 広告の掲載順位が決定される

4-4. 最適な広告が自動で表示される

5-1. CPC(クリック課金)

5-2. CPM(インプレッション課金)

5-3. CPA(成果課金)

6. ネット広告の代表的な媒体

6-1. Google広告

6-2. Meta広告(Facebook・Instagram)

6-3. LINE広告

6-4. X(旧Twitter)広告

6-5. Yahoo!広告

7-1. 成果に応じて柔軟に予算調整できる

7-2. 無駄な広告配信を減らせる

7-3. 改善やA/Bテストが容易になる

7-4. 短期間で成果が出やすい

8-1. ターゲットとずれていると成果が出にくい

8-3. クリック数は多くても、CV(成果)につながらないケースがある

8-4. 競合の入札状況によりコストが変動しやすい

9-1. 目的を明確にし、KPI(指標)を設定する

9-2. ターゲットの行動や心理に合わせたクリエイティブを作る

9-4. 広告単体でなく、サイト導線やLP(ランディングページ)も最適化する

10. まとめ

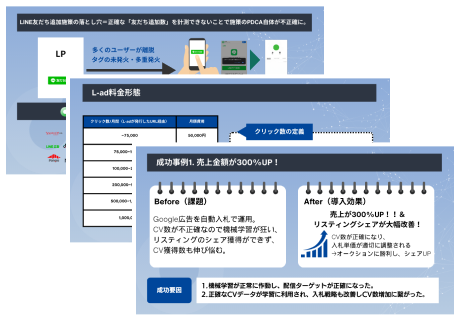

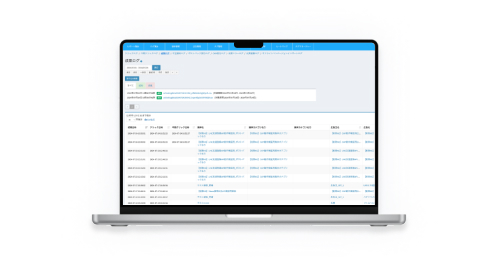

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

ネット広告の仕組み

インターネット広告がどのような仕組みでユーザーに表示されているのかを理解することは、広告運用を効果的に行う上で欠かせません。

まず広告配信の仕組みについて詳しく解説します。

ユーザーにとって最適な広告を表示する

ネット広告では、ユーザーの興味関心や行動履歴にマッチした広告が表示されるよう工夫されています。リアルタイムビッディング(RTB)によってインプレッションごとに広告主同士が瞬時に入札を行い、そのユーザーに最も適した広告が選ばれます。

従来型の画一的な広告配信と異なり、ユーザーごとに内容がパーソナライズされた広告が提示されるため、ユーザーにとって有益な情報が届けられる可能性が高まります。これにより広告主側も無駄な露出を減らし、関心の高いユーザーだけにリーチできるメリットがあります。

広告主が設定した条件に基づいて配信される

広告主は広告配信プラットフォーム上で、どのようなユーザーに広告を見せたいか詳細な条件を設定できます。例えば、「25~34歳の東京都在住女性で、ファッションに興味があるユーザー」といった具合にターゲットを絞り込むことが可能です。

また、配信する曜日や時間帯、デバイスや掲載面の種類なども指定できます。ユーザーがウェブページを閲覧した際、広告配信システム側ではそのユーザー情報と広告主が設定した条件を照合し、条件に合う広告のみを候補としてピックアップします。その上で各広告の入札価格が算出され、オークションに参加する仕組みです。

つまり、広告主の意図したターゲット層に対してのみ広告が配信されるため、無関係なユーザーに広告費が浪費されにくくなっています。

広告の掲載順位は「入札価格 × 広告品質」で決まる

広告オークションにおいて重要なのが広告ランクと呼ばれる指標です。広告ランクは一般に「入札価格 × 広告の品質」で算出され、この値が高い広告ほどオークションで優先的に表示されます。

品質とは具体的に、広告の関連性、広告のクリック率やこれまでの実績、さらにランディングページの内容や使いやすさなどを総合した評価です。例えば検索連動型広告の場合、単純に高額入札しただけでは上位表示はされず、ユーザーの検索意図に合致した有益な広告であることが求められます。

この「品質スコア」の概念により、大企業が巨額の入札をしなくても中小企業が工夫次第で上位表示を狙える公平性が担保されています。広告主にとっては入札戦略と広告の質の両面から掲載順位を改善できる余地があるため、クリエイティブの改善やLP最適化にも力を入れるインセンティブになります。

リアルタイムで記録・分析される

ネット広告のもう一つの特徴は、広告配信の成果がすべてリアルタイムでデータ化される点です。広告の表示回数、クリック数、クリック率、コンバージョン数やコンバージョン率などの指標は、配信開始と同時に収集され始めます。これにより、広告主はいつでも最新の効果測定を行うことが可能です。

例えば「今日の午前中はクリックが多かったがコンバージョンが少ない」といった状況をその日のうちに把握でき、すぐに原因分析に着手できます。データは管理画面で即座に可視化され、数値の増減をリアルタイムで確認できるため、改善のサイクルを迅速に回すことができます。さらに、配信途中でもキャンペーンや入札額、クリエイティブを柔軟に変更でき、その効果をすぐ検証できるのもWeb広告ならではです。

このようにデータドリブンな運用ができることが、ネット広告の効果最大化に寄与しています。

ネット広告とマス広告の違い

ネット広告とマス広告は、その目指すゴール、対象者へのアプローチ、効果の可視化、費用、そして運用の柔軟性において根本的な違いがあります。

マス広告の主目的がテレビCMや新聞を通じてブランドや商品の認知度を広範囲に高めることにあるのに対し、ネット広告は認知獲得に加えて、ウェブサイトへの誘導や商品購入といった具体的な成果(コンバージョン)の達成を強く意識しています。

ターゲティングの精度においても、不特定多数に情報を届けるマス広告とは対照的に、ネット広告は年齢、興味関心、過去の行動履歴といった詳細なデータに基づき、特定の個人やグループに絞って広告を配信できるため、無駄なコストを抑えつつ高い効果が期待できます。

さらに、マス広告では広告効果を正確に測ることが難しい一方、ネット広告ではクリック数やコンバージョン数が明確な数値として記録され、費用対効果を厳密に分析することが可能です。

費用面でも、マス広告が高額な初期投資を必要とすることが多いのに比べ、ネット広告は少額予算から始められ、配信後もリアルタイムで広告内容やターゲット設定を修正できる柔軟性を持つため、データに基づいた迅速な改善サイクルを回せる点が大きな強みです。

これらの特性から、マス広告は広範な認知形成に、ネット広告は精密なターゲットへのアプローチと成果獲得にそれぞれ優れていると言えます。

ネット広告の種類

デジタル広告にはさまざまな種類がありますが、代表的なものを大きく分類すると以下の5つに分けられます。

リスティング広告(検索連動型広告)

GoogleやYahoo!など検索エンジンの検索結果ページ上部・下部に表示されるテキスト広告です。ユーザーが特定のキーワードで検索したタイミングで、その検索語句に関連した広告が表示されます。

例えばユーザーが「○○ おすすめ」と検索すると、そのキーワードに入札している広告主のテキスト広告が検索結果に連動して出稿されます。顕在化したニーズを持つユーザーにリーチできるのが特徴で、商品やサービスを探している人に直接アプローチできるためコンバージョン率が高い傾向があります。

ディスプレイ広告

Webサイトやアプリの広告枠に配信されるバナー画像やテキスト形式の広告です。Googleディスプレイネットワーク(GDN)やYahoo!ディスプレイ広告(YDA)などを通じて、大手ニュースサイトから個人ブログまで幅広いサイト上に広告を掲載できます。

静止画バナーや動画広告も含まれ、ユーザーがサイト閲覧中に表示されることで潜在ニーズ層へのリーチに適しています。配信面が非常に多くインターネットユーザー全体に大量リーチできる一方、クリック単価は検索広告より低めに設定されることが多いです。まだ商品を知らないユーザーへの認知拡大や、サイト訪問後のユーザーに追従して表示するリターゲティング広告にも利用されています。

SNS広告(ソーシャルメディア広告)

X(旧:Twitter)やFacebook、Instagram、LINE、TikTokなどソーシャルメディア上に表示される広告です。各SNSのタイムラインやストーリーズ、フィード内に他の投稿と混ざる形で表示され、ユーザーに違和感を与えにくいネイティブ広告の形式を取ることが多いです。

SNS広告はプラットフォームが保持する豊富なユーザーデータを活用したターゲティングが可能で、特定のコミュニティ層やフォロワーに絞った配信もできます。また、いいねやシェアによって広告内容が拡散する二次効果も期待でき、エンゲージメント重視のプロモーションにも向いています。

動画広告

YouTubeをはじめとする動画プラットフォームや、各種SNSの動画枠、Webサイト上の動画再生プレーヤー内で配信される広告です。再生前や再生途中に挿入されるものや、SNSフィード上で自動再生されるものなど形式は多様です。

課金方式はクリックではなく視聴に基づくケースが多く、ユーザーに実際視聴してもらって初めてコストが発生します。動画広告は静止画やテキストでは伝えきれない情報量を短時間で訴求できるのが強みで、商品の使用シーンやサービスの雰囲気などをリッチに伝達できます。ブランド認知向上から直接レスポンス喚起まで幅広い目的で活用されています。

アドネットワーク広告

複数のWebサイトやアプリ媒体の広告枠を一括で束ね、まとめて配信できるネットワーク型の広告です。広告主は一つのネットワークに出稿するだけで、そのネットワークに参加する多数の媒体に広告を配信できます。

アドネットワーク広告はリアルタイム入札(RTB)によって膨大な広告枠を効率よく買い付けできるのが特徴です。幅広い媒体へ露出できる反面、媒体ごとの細かな入札調整は効かないため、配信結果のデータを見てネットワークごとに最適化する運用が求められます。

ネット広告が表示される流れ

インターネット広告がユーザーの画面に表示されるまでには、裏側で以下のような一連のプロセスがリアルタイムに行われています。

広告主が条件を設定する

まず広告主は広告配信プラットフォーム上でキャンペーンを作成し、予算や入札価格、広告クリエイティブ、そしてターゲティング条件を設定します。ターゲティング条件には、配信したいユーザー層、配信地域、時間帯、掲載面の種類といった項目が含まれます。

例えば「30代女性で関東在住、かつ子育てに関心のあるユーザー」といった細かな指定も可能です。

これらの条件設定により、広告主は誰に・どこで・いつ広告を出すかをコントロールします。設定が完了した広告キャンペーンはプラットフォーム上で待機状態となり、ユーザーのトリガーに備える形になります。

広告配信システムがオークションを実施する

ユーザーがWebページを開いたり検索エンジンでキーワードを入力したりすると、ページ内の広告枠に対して広告配信システムから入札リクエストが発生します。

例えばユーザーがニュースサイトを閲覧した場合、そのページの広告枠情報が、供給側プラットフォーム(SSP)から需要側プラットフォーム(DSP)へリアルタイムに送られます。

DSPでは参加している複数の広告主の中から、その広告枠に配信可能な広告を選び出します。そして各広告主ごとに適切な入札価格が計算され、瞬時にオークションが行われます。

広告の掲載順位が決定される

リアルタイムオークションでは、各広告について広告ランクが算出され、どの広告を何番目に表示するかが決定されます。例えば検索結果ページの広告枠なら、広告ランクが最も高い広告が1位に、次に高いものが2位に、と掲載順位が割り当てられます。

ディスプレイ広告の場合も、ある広告枠に対して最も高い広告ランクを提示した広告主のクリエイティブがその枠を獲得します。広告ランクには入札額だけでなく品質スコアも影響するため、最も高額を入札した広告主が必ず勝つとは限らない点がポイントです。

こうしてオークションの結果、各広告枠にどの広告を表示するかが決定されます。

最適な広告が自動で表示される

オークションの結果選ばれた勝者の広告は、ユーザーの画面上に即座に配信されます。その際、広告クリエイティブが広告ネットワーク経由でユーザーのデバイスに送られ、ページ内の所定の位置に表示されます。例えばDSPで「入札価格100円、広告ランク最高」の広告Aが勝利した場合、ユーザーのブラウザには広告Aのバナーが表示される仕組みです。

この一連の流れはユーザーから見ると一瞬の出来事であり、ページ読み込みと同時に広告も表示されます。裏側では①ユーザーのアクセス→②リアルタイム入札→③広告決定→④配信という処理が数百ミリ秒以内に完了しています。

表示された広告はユーザーがクリックすれば広告主の指定したランディングページへ遷移し、そこで商品購入や問い合わせなど次のアクションにつながります。

以上がネット広告配信の基本的な流れであり、すべてが自動化されたシステム上で行われるため、広告主は多数のユーザーに対して効率よくタイムリーにアプローチできるのです。

ネット広告の課金方式の仕組み

ネット広告では、広告費の課金が発生するタイミングについていくつか方式があります。それぞれの課金方式の仕組みと特徴は以下の通りです。

CPC(クリック課金)

CPCはCost Per Clickの略で、ユーザーが広告をクリックするたびに課金される方式です。検索連動型広告や多くのディスプレイ広告で主流となっている課金モデルで、広告が表示されるだけでは費用は発生せず、ユーザーが興味を持ってクリックした場合に初めて料金が発生します。

例えば1クリックあたり100円の入札額を設定していた場合、その広告が10回クリックされれば合計1,000円の費用がかかります。CPC課金の利点は、広告主がユーザーの反応に対してのみ支払うため、無駄な支出を抑えやすい点にあります。

運用型広告では最も一般的な課金方式であり、Google広告やYahoo!広告の検索広告は基本的にこのクリック課金制です。なお、実際に支払うクリック単価はオークション結果により変動し、入札上限額より低い金額でクリックを獲得できる場合もあります。

CPM(インプレッション課金)

CPMはCost Per Mille(ミルは千の意味)といい、広告が1,000回表示されるごとに定額の費用が発生する課金方式です。インプレッション課金とも呼ばれ、ユーザーのアクションに関係なく一定回数露出させることに対して課金されます。主にブランディング目的のディスプレイ広告やSNS広告で用いられることが多く、広く露出をとりたい場合に適したモデルです。例えばCPM=500円なら、広告が1000回表示されるごとに500円の費用が発生します。

クリックされなくても表示さえされれば費用が発生する点で、反応保証型のCPCとは異なります。CPM課金のメリットは、大量インプレッションをあらかじめ確保しやすい点ですが、デメリットとしてはユーザーの反応がなくても費用がかかるため、きちんと効果測定してターゲットやクリエイティブを最適化しないと広告費の無駄につながりやすい点が挙げられます。

CPA(成果課金)

CPAはCost Per Acquisition(Action)の略で、広告経由でユーザーが特定の成果(コンバージョン)を達成したときに課金される方式です。ここでいう成果とは、商品購入や資料請求、会員登録など広告主が設定したゴール行動を指します。CPA課金は「成果報酬型」とも呼ばれ、ユーザーが実際にアクションを起こした場合にのみ費用が発生するため、極めて効率的な課金モデルです。

典型例がアフィリエイト広告で、成果が発生すると報酬が支払われます。また、Googleディスプレイ広告などでも目標コンバージョン単価(tCPA)を設定して自動入札する運用では、実質的にCPA目標に沿った課金管理が行われます。

ネット広告の代表的な媒体

日本国内でネット広告を出稿する際に押さえておきたい主要なプラットフォームとしては、Google広告, Meta広告(Facebook/Instagram), LINE広告, X(旧Twitter)広告, Yahoo!広告の五つが挙げられます。それぞれユーザー層や広告フォーマットに特徴があるため、目的に応じて使い分けるのが効果的です。

Google広告

Google広告は世界最大手の検索エンジンGoogleが提供するオンライン広告プラットフォームです。検索連動型広告では国内検索シェア約8割を占めるGoogle検索上にテキスト広告を配信でき、圧倒的な検索ボリュームにリーチできます。

また、Google広告にはディスプレイ広告ネットワーク(GDN)が含まれており、YouTubeや提携サイト上にバナー・動画広告を配信することも可能です。特にYouTube広告は国内月間アクティブユーザー7,370万人以上とされ、動画マーケティングには欠かせません。

Google広告は高度なターゲティングと充実した効果測定ツールを備えており、Webマーケティングの中心的存在です。キーワード入札による検索広告では、広告の掲載順位は品質スコアと入札額に左右されますが、きちんと最適化すれば小規模予算でも十分に成果を上げることができます。

Meta広告(Facebook・Instagram)

Meta広告はFacebookとInstagramを中心としたソーシャルメディア広告です。Meta社のプラットフォーム統合により、広告管理画面からFacebookとInstagramの両方に広告配信できます。

Facebookは国内月間アクティブユーザー数が約2,600万人以上(2019年時点)で、Instagramは約6,600万人以上(2023年時点)とFacebookを上回るユーザー数を持ちます。

これら巨大SNS上のフィード、ストーリーズ、リールなどに表示されるMeta広告は、詳細なユーザープロファイルを活かしたターゲティングが可能です。両SNSの併用で若年層から中高年までカバーできるMeta広告は、ソーシャルリーチの確保に欠かせない媒体です。

LINE広告

LINE広告は日本国内ユーザー数が約9,900万人にのぼるコミュニケーションアプリ「LINE」上に配信できる広告サービスです。LINEは日本人の生活インフラとも言える存在で、10代から60代以上まで年代・性別を問わず人口の96%が利用しているとのデータもあります。

この圧倒的なユーザー基盤を背景に、LINE広告ではLINE VOOMやLINE NEWS記事内、トーク画面上部の広告スペースなど様々な箇所に広告掲載が可能です。LINE広告の強みは、LINEが持つ膨大なデータを活用したターゲティングや、友達追加広告などLINEならではの施策が打てる点です。

例えば店舗のLINE公式アカウントの友だち追加を促す広告を出し、その後メッセージ配信でクーポンを送るといったCRM的な活用もできます。また、LINEは地方やシニア層にも浸透しているため、Webに不慣れな層へのリーチ手段としても有効です。幅広い層にリーチできるLINE広告は、全方位型のマーケティング施策において重要な位置を占めています。

X(旧Twitter)広告

X(エックス)広告は、旧称Twitterとして知られるSNSプラットフォーム上の広告サービスです。Xは日本国内の月間利用者数が約6,800万人以上と推定されており、リアルタイム性の高い情報発信の場として幅広いユーザー層に利用されています。X広告ではユーザーのタイムライン上にプロモートツイートという形で表示される他、検索結果やトレンド欄、動画コンテンツ内などにも広告枠があります。

特にタイムライン上でユーザーの興味関心に合わせて表示されるプロモートツイートは、普通のツイートと同じフォーマットで流れてくるためユーザーの目に留まりやすいです。Xの特徴は拡散力の高さで、広告ツイートがユーザーによってリポストされればフォロワーネットワークを通じて二次拡散し、大きな波及効果を生む可能性があります。

また、ハッシュタグを用いたキャンペーンやトレンドトピックと連動した広告展開も可能で、リアルタイムマーケティングに適しています。ターゲティング面では興味関心カテゴリやフォロー関係、キーワードターゲティングなど独自の手法が提供されています。

Yahoo!広告

Yahoo!広告はYahoo! JAPANが提供する広告プラットフォームで、検索広告とディスプレイ広告の両方を展開しています。Yahoo!は日本で長年親しまれているポータルサイトであり、特に40代以上のユーザーを中心に根強い利用があります。検索エンジンシェアではGoogleに次ぐ約9%程度ですが、依然として無視できないトラフィックです。

Yahoo!広告の検索広告はGoogleと同様の入札・品質評価システムを採用しており、多くの場合Googleとセットで運用されます。またYahoo!ディスプレイ広告(YDA)はYahoo!ニュースやYahoo!天気といったYahoo! JAPAN内の人気サービスにバナー広告を掲載できる点が強みです。

Yahoo!トップページのような高トラフィック面にも露出可能で、国内最大級のポータルユーザーにリーチできます。特にプレミアム広告枠はインパクトが大きく認知拡大に有効です。Yahoo!広告は日本マーケット特有の媒体ですが、Google広告には届かない層への補完や、Yahoo!ならではのコンテンツターゲティングに活用価値があります。

ネット広告を運営するメリット

ネット広告を活用することで、広告主にはいくつもの利点がもたらされます。特に従来のマス広告と比較した際に顕著な、運用面・効果面でのメリットを整理すると以下の通りです。

成果に応じて柔軟に予算調整できる

運用型のネット広告は、小さく始めて徐々に予算を拡大したり、逆にパフォーマンスが悪ければすぐ出稿を止めるなど柔軟な予算管理が可能です。例えば1日の広告費上限や入札単価はリアルタイムに変更でき、キャンペーンごとに細かな予算配分を設定できます。これはテレビCMなどでは一度出稿すると途中で費用配分を変えるのが困難であるのと対照的です。

また、クリックやコンバージョンが発生しなければ費用がかからない課金方式を採用できるため、反応のない広告に無駄なお金を払わなくて済むのも大きな魅力です。少額から広告運用を始められ、効果の高い施策には追加投資し、成果の出ない施策は速やかに予算カットするといった柔軟な舵取りによって、広告費の費用対効果を高めやすいのがメリットです。

無駄な広告配信を減らせる

ネット広告ではターゲティングを細かく設定できるため、興味のない人々にまで広告を見せてしまうリスクを低減できます。例えば広告の配信対象外とする条件を指定すれば、明らかに見込みのない層への露出を防ぐことができます。これは新聞折込チラシやテレビCMでは視聴者を選べないのとは対照的です。

さらに、広告配信中のデータを分析してクリックやコンバージョンに至っていない配信先を特定し、配信を停止するといった最適化も容易です。こうした調整により、ターゲット外のユーザーへの無駄な露出や無駄クリックを最小限に抑えることができます。

結果として限られた予算を有効活用でき、真に成果につながるユーザー獲得に集中できるのがWeb広告運用の利点です。

改善やA/Bテストが容易になる

Web広告はデータ計測と配信コントロールが精密にできるため、広告内容の改善やテストを繰り返しやすい環境です。たとえば同じ広告枠に対して異なるバナー画像AとBを用意し、どちらがクリック率やコンバージョン率が高いかを比較することが簡単に実施できます。

広告管理画面上でクリエイティブを差し替えたりテスト設定を行えば、すぐに結果データが蓄積されて効果を検証できます。また、日々の数値変動を観察して、もしクリック率が下がってくれば広告文を変更する、コンバージョン率が落ちればランディングページを見直す、といった素早い改善対応も可能です。

このようにPDCAサイクルを短期間で回せることはWeb広告運用者にとって大きな武器であり、広告の精度を高めていくことで成果を着実に向上させられます。

短期間で成果が出やすい

ネット広告は準備から配信開始までのリードタイムが短く、また配信開始直後からユーザーの反応データが得られるため、他のマーケティング施策と比べて短期間で効果が現れやすい傾向にあります。例えばSEOでは検索順位が上がるまで数ヶ月を要する場合がありますが、検索連動型広告なら出稿すれば即日から検索結果ページに表示され、クリックを集めることができます。

同様に、テレビCMのように企画から放映まで何週間もかかる施策と異なり、Web広告なら入稿審査さえ通れば基本的に翌日からでも配信が可能です。こうしたスピード感から、プロダクトローンチ時の集客や期間限定キャンペーンの告知など「今すぐ効果を出したい」ケースで威力を発揮します。また効果測定もリアルタイムでできるため、配信直後からユーザーの反応を得て施策の良し悪しを判断できるのも迅速な改善に繋がります。

総じて、Web広告は素早く試せて結果もすぐ分かるため、ビジネスにおける即効性のある集客チャネルとして重宝されています。

ネット広告を運営する際の注意点

便利で効果的なネット広告ですが、運用にあたって留意すべき点もいくつか存在します。以下のような注意点を踏まえて運用しないと、十分な成果が得られなかったり想定外のコスト増につながることがあります。

ターゲットとずれていると成果が出にくい

どれほど優れた広告クリエイティブでも、配信ターゲットの設定を誤ると効果は半減します。広告運用では当初に想定したペルソナに基づきターゲティングを行いますが、その仮説が外れていると広告の成果は伸び悩みます。

例えば、本来20代女性に響く商材なのに中高年層にも広く配信してしまうと、クリックこそ得られてもコンバージョンにはつながりにくくなります。

また、ターゲットの興味関心を正しく捉えていない広告メッセージはスルーされてしまいます。ターゲットがずれると広告の成果に大きく影響するため、定期的にデータを分析して想定どおりのユーザーに届いているか検証することが大切です。必要に応じてペルソナを見直したり、ターゲティング条件を変更しましょう。

継続的な運用・改善を行わないと効果が落ちる

ネット広告は出稿して終わりではなく、継続的なチューニングが求められる施策です。最初に作ったキャンペーンを放置していると、競合環境やユーザーの反応変化に取り残され、効果が次第に低下してしまう恐れがあります。実際、Web広告は情報の移り変わりが速いため、媒体の仕様変更や季節要因によってもパフォーマンスが変動します。

運用にはその都度対応できる人的リソースとノウハウが必要であり、入札価格やキーワード、広告文の改善を常に繰り返していかなければ成果に繋がりづらいのが実情です。例えば放っておくとクリック率が徐々に下がっていくバナーも多く、定期的に新しいクリエイティブに差し替えるなどの作業が必要です。

クリック数は多くても、CV(成果)につながらないケースがある

クリック数やCTR(クリック率)ばかりに注目していると落とし穴に陥る場合があります。広告がたくさんクリックされていても、その後のコンバージョンに結びつかなければビジネス的な成果は得られません。例えば「広告のクリックはされているのになかなか購入に至らない…」という悩みは多くの広告主が抱えるところです。

その原因はしばしば広告をクリックした先のランディングページにあります。広告そのものが興味を引いてクリックを獲得できても、飛び先のページで商品やサービスの魅力が十分伝わらなかったり、ユーザーが迷って離脱してしまえば結局CVには至りません。

特にLPの内容が広告メッセージと一貫していなかったり、購入や問い合わせへの導線設計が不十分だったりすると、ユーザーは戸惑って行動を起こさないものです。このようにクリック数という表面的な指標だけではなく、CVR(コンバージョン率)や最終成果までの導線を注視し改善する視点が重要です。

競合の入札状況によりコストが変動しやすい

運用型広告はオークション方式である以上、競合他社の動向によって必要な広告費用が日々変動しうる点にも注意が必要です。特に人気キーワードのリスティング広告や、特定セグメントへのターゲティング広告では、競合が増えて入札が過熱するとクリック単価やインプレッション単価が高騰する傾向があります。

例えばあるキーワードで新規競合が次々参入してきた場合、以前は1クリック100円だったものが競争の結果150円、200円と上昇することも珍しくありません。

また大型セール時期など一斉に広告出稿が増えるタイミングでは全般的に入札単価が上がり、同じ予算でも取れるアクセス数が減少するケースもあります。

こうした入札環境の変化によりコストが変動しやすい点を踏まえ、予算設定には余裕を持たせたり、常に市場動向をウォッチしておくことが重要です。

ネット広告を成功させる運用ポイント

最後に、インターネット広告で高い成果を上げるための運用上のポイントをまとめます。以下の点に留意し実践することで、無駄のない効果的な広告運用が可能になります。

目的を明確にし、KPI(指標)を設定する

闇雲に広告を出稿しても成功は望めません。まずは広告運用の目的を明確化し、それに紐づくKPIを設定することが出発点です。

KPIは最終目標(KGI)に直結する指標を選ぶことが重要で、的外れなKPIを追ってもビジネス成果には繋がりません。例えばサイト誘導数ばかり増やしても、売上に直結しないユーザーばかり集めては意味がありません。

設定したKPIには具体的な数値目標(◯件/月や◯円以内など)も定め、目標達成から逆算して必要な予算・流入数を試算しておきます。目的と指標が明確になっていれば、日々の運用判断も「KPIを改善するにはどうすべきか」という軸でブレずに行えます。目的/KPIの明確化こそが成果につながる運用の第一歩です。

ターゲットの行動や心理に合わせたクリエイティブを作る

広告クリエイティブの出来は、ユーザーの反応を左右する極めて重要な要素です。成果を出す広告運用では、狙ったターゲット層の注目を惹きつけ、心理に響く訴求を行うことが重視されます。

ターゲットの属性だけでなく、「どんな課題や欲求を持っているか」「購入意欲が湧くきっかけは何か」といった深層心理を考慮してクリエイティブを設計しましょう。例えば、忙しいビジネスパーソン向けの商品であれば「時間短縮」を強調したコピーや、購入後のベネフィットを具体的に想起させるビジュアルが効果的かもしれません。

クリエイティブ制作時には複数パターンの案を用意し、実際にテストしてみて反応の良いものを採用するのが理想です。希少性や社会的証明、損失回避の訴求など人間の心理に訴える法則もうまく活用しつつ、ターゲットにとって思わず「自分ごと」と感じる表現を追求しましょう。

データをもとに配信結果を分析し、定期的に改善する

インターネット広告運用では、蓄積されるデータの分析に基づく改善が欠かせません。配信開始後は管理画面で日々、インプレッション数・クリック数・CTR・コンバージョン数・CPAなど様々な指標を確認できます。これらのデータを定期的にチェックし、目標KPIに対して進捗がどうか、ボトルネックはどこかを見極めましょう。

例えば「クリックは十分取れているがコンバージョン率が低い」のであればLP改善が課題かもしれませんし、「表示回数自体が少ない」なら入札額や予算配分を見直す必要があるでしょう。このように課題を特定したら、仮説に基づき対策を講じて効果を比較検証します。A/Bテストや段階的な入札単価調整など、小さく試しては結果を見るサイクルを回すのがポイントです。

広告単体でなく、サイト導線やLP(ランディングページ)も最適化する

広告運用においては、広告をクリックした後のユーザー体験まで含めて最適化する視点が重要です。どんなに広告のクリック率が高くても、遷移先のランディングページの出来が悪ければコンバージョンには至りません。LPは広告の約束を果たす場所であり、ユーザーが求める情報をわかりやすく提供し、スムーズに問い合わせや購入といった行動へ導く役割を担います。

したがって広告運用者は、LPの内容・デザイン・導線設計にも注意を払う必要があります。具体的には、LP上で商品の魅力や導入メリットが一目で伝わるようファーストビューを工夫する、ページ内の情報を整理して読みやすくし不要な離脱を防ぐ、CTAボタンを適切な位置と目立つデザインにする等の対策が考えられます。

また広告文とLPのメッセージが一致していることも信頼獲得の上で重要です。広告で「〇〇が安くなる!」と訴求したのにLPにその説明が無ければユーザーは戸惑います。そうした齟齬がないよう、広告からLPまで一貫したストーリーでユーザーを誘導することを心がけましょう。

まとめ

インターネット広告は、精緻なターゲティングとリアルタイムな効果測定を武器に、限られた予算でも高い成果を上げられる強力なマーケティング手法です。ユーザー一人ひとりに最適化された広告配信の仕組みにより、費用対効果の高いプロモーションが可能になっています。

一方で、効果を最大化するには運用者側の不断の改善努力が求められます。広告の目的設定から始まり、データ分析に基づくクリエイティブや入札の調整、そしてランディングページ含めた導線全体の最適化と、やるべきことは多岐にわたります。

しかしこれらを着実に実践すれば、テレビや新聞に匹敵する、あるいはそれ以上のスピードと精度でターゲット顧客を獲得できるのがネット広告の魅力です。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください