コンバージョン率(CVR)とは?平均値・改善方法・計算式をわかりやすく解説

Webサイトを運営していると、アクセス数はあるのに思うように成果(購入・問い合わせ・資料請求など)が増えないといった悩みを抱えている担当者も多いのではないでしょうか。

流入を増やしても、ユーザーが行動を起こさなければビジネス成果にはつながりません。そのため、Webマーケティングでは「どれだけ訪問者を成果に結びつけられたか」を示す コンバージョン率(CVR) が重要な指標となります。

CVRを理解し、正しく計測・改善することで、同じアクセス数でも売上やリード獲得数を大きく伸ばすことが可能です。

この記事では、コンバージョン率の基本的な意味と計算方法、業界別の目安、改善のための具体施策 までを体系的に解説します。

Web広告施策で広告成果を改善されたい企業・代理店様向け!

GoolgeやMeta広告など出稿しているけど、実際のコンバージョン数と媒体数値が大幅に乖離して「正確な機械学習できない…」そんな悩みありませんか?

流入経路ごとに正確なCVを計測し、ROASが最大化される広告投資を実現できる

Web広告効果測定ツール「CATS」

Index

1-1. コンバージョン(CV)とCVRの定義

2-1. 基本の計算式と具体例

2-3. GA4でCVRを確認する方法

3-1. 業界別平均と比較の仕方

3-2. 自社の目標値を設定する手順

4-1. 導線やCTAの問題

4-2. フォーム離脱・入力負担の大きさ

4-3. 訴求やキーワードのミスマッチ

4-4. ページ速度・モバイル対応の不備

5-1. CTAやコピーの改善

5-2. LP構成の見直し

5-3. フォーム最適化(EFO)で離脱を防ぐ

5-4. ユーザー行動の分析(ヒートマップ活用)

5-5. A/Bテストによる検証

6-1. イベント設定とCV登録

6-2. レポートでCVRを可視化

6-3. データ分析から改善施策へ

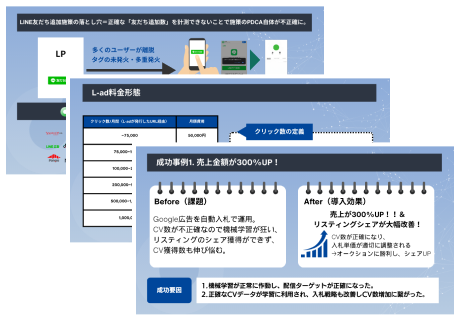

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

コンバージョン率とは?基本の意味と重要性

コンバージョン(CV)とCVRの定義

コンバージョンとは、Webサイト上でユーザーが最終的な成果につながるアクションを達成することを指します。

例えば、商品の購入や資料請求、問い合わせフォーム送信、会員登録などがコンバージョンの例です。サイト運営の目的によって何をCVとみなすかは異なりますが、いずれの場合も 「ユーザーがサイト上で達成してほしいゴール」 がコンバージョンです。

コンバージョン率(CVR)は、サイト訪問者のうちどの程度がコンバージョンに至ったかを示す割合のことです。

CVR = コンバージョン数 ÷ 全訪問数 × 100(%) で求められます。

つまり100人がサイトに訪れて1人が購入などのCVを達成した場合、CVRは1%となります。

CVRは「サイトの目標達成率」を示す重要な指標であり、アクセス数を見るだけではわからない 「訪問者の質」 や 「サイトの成果効率」 を把握するのに役立ちます。

なぜCVRがWebマーケティングで重要なのか

CVRはWebマーケティングにおいて サイトの課題発見や施策効果の評価に不可欠な指標 です。

同じアクセス数でも、CVRが高ければそれだけ多くの成果を生み出せます。逆にCVRが低いと、多くの訪問者を集めても成果につながらず マーケティング効率が悪い 状態といえます。

例えば、ページAとページBがそれぞれ月1万セッションずつあるとします。ページAのCVRが4%でページBのCVRが0.5%であれば、同じ流入でもページAの方が圧倒的に多くのコンバージョンを獲得できます。

この場合ページAは現状維持でも集客を増やせばさらに成果拡大が見込めますが、ページBはまずCVR改善に取り組まないと集客を増やしても無駄が多くなるでしょう。

CVRを高めることはROIの向上にも直結します。広告費やSEO対策で集めたユーザーを無駄にせず成果につなげるにはCVR改善が欠かせません。同じ予算であってもCVRが倍になれば成果も倍になるため、Web担当者にとってCVR向上は最重要課題の一つと言えます。

ROIとは?マーケティングで成果を最大化するための正しい計算方法と改善戦略

コンバージョン率の計算方法と注意点

基本の計算式と具体例

コンバージョン率(CVR)は以下の式で求めることができます:

CVR(コンバージョン率)= コンバージョン数 ÷ サイト訪問数 × 100(%)

例えば 「訪問数1,000に対しコンバージョン数が50」 であれば、CVR = 50 ÷ 1,000 × 100 = 5% です。別の例では、ECサイトで月間1,000セッションがあり購入件数(CV)が20件ならCVRは2%となります。

一般に CVRの数値が高いほどサイトは効率よく成果を上げている 状態であり、逆に低ければ「訪問者が途中離脱している=訴求や導線に改善余地がある」ことを意味します。

母数による違い(セッション/ユーザー/クリック)

CVRを計算する際の「母数」としては主に セッション数(訪問回数) 、ユーザー数(訪問者数) 、そして広告などではクリック数が使われます。それぞれ計算方法が異なり、得られる示唆にも違いがあります。

セッション単位のCVR

コンバージョンしたセッション数 ÷ 総セッション数。もっとも一般的な算出方法で、サイト訪問あたり何%が成果に至ったかを示します。

ユーザー単位のCVR

コンバージョンしたユーザー数 ÷ 総ユーザー数。ユーザー一人ひとりのうち何%がコンバージョンしたかを示す指標です。一人のユーザーが複数回訪問して1回CVする場合、セッション単位よりもユーザー単位CVRの方が高く出る傾向があります。

クリック単位のCVR

コンバージョン数 ÷ クリック数。主に広告の分野で用いられ、広告のクリックあたり何件CVが発生したかを示します。例えば検索連動型広告では CVR=CV数 ÷ 広告クリック数 × 100 と定義され、Google広告ではこの定義が使われています。

GA4でCVRを確認する方法

Google Analytics 4でもコンバージョン率を把握できます。GA4上でのCVRは「キーイベントレート」という名称で、セッション単位・ユーザー単位いずれかで確認できます。まず サイトのCVに該当するイベントを設定し、GA4でコンバージョンとして登録すること が必要です。

コンバージョン(CV)とは?Webマーケティングでの意味をわかりやすく解説

コンバージョン率の平均値と目標設定の考え方

業界別平均と比較の仕方

自社サイトのCVRを評価する際には、業界平均やサイト種別の平均値を一つの目安にするとよいでしょう。一般的にWebサイト全体の平均CVRは約2〜3%程度と言われますが、実態は業種や訴求内容によって大きく異なります。

例えば ランディングページ全体のコンバージョン率中央値は2.35% というデータがありますが、業界別に見ると以下のようなばらつきがあります。

例えばランディングページ経由のリード獲得CVRの中央値は 出前・外食業界で約9.8% と非常に高い一方、金融・保険で6.2%、教育で5.8%、不動産では2〜3%台 というように業種によって水準が異なります。またECサイトの場合、購入完了率は一般に 0.5〜3%前後 と低めで推移することが多く、購買単価の高いBtoB商材では1%未満というケースもあります。

そのため自社のCVRの高低を判断する際は、できるだけ同種の業界・商材の平均値と比較することが重要です。例えば自社がBtoBサービスであれば「BtoB業界の平均CVR(と比べてどうか」、ECサイトなら「全体平均2%程度に対し自社は何%か」という視点で良し悪しを評価します。自社データだけでは判断が難しい場合は、公開されている業界平均データや競合他社の事例を参考にしましょう。

自社の目標値を設定する手順

CVRの目標値を設定する際は、闇雲に「◯%に上げる」と決めるのではなく 自社のビジネス目標から逆算して考えることが基本です。具体的には以下の手順で検討します。

現状のKGI・KPIを確認

まず売上やリード獲得数など最終目標(KGI)と、現状のCV数・CVR・流入数など関連KPIを整理します。

必要なCV数を逆算

目標とする売上や契約数を達成するには何件のCVが必要か計算します。例えば「月間売上○円を達成には○件の購入が必要」といった具合です。

必要CVRを算出

現在の月間セッション数やユーザー数に対し、上記で求めたCV件数を達成するにはどれくらいのCVRが求められるか計算します。例として「月1,000セッションで20件のCVが必要ならCVR2%が必要」という具合です。

業界平均や過去実績との比較

算出した必要CVRが実現可能か、業界水準や自社の過去最高値などと照らし合わせます。他社事例で達成されている水準であれば一つの目安になりますし、かけ離れて高い場合は 流入増加など別手段も検討 します。

段階的な目標設定

いきなり最終目標CVRを掲げるのではなく、現状値から 徐々に改善していく中間目標 を定めます。たとえば現在1%ならまず1.5%を目指し、達成したら次は2%といったように段階的に引き上げると現実的です。

コンバージョン率が低い原因

CVRが思うように伸びない場合、原因を探ることで適切な改善策が見えてきます。一般に コンバージョン率が低迷する主な原因 は次のようなものが考えられます。

導線やCTAの問題

ユーザーをコンバージョンまで導くには、導線設計やCTAボタンの配置が重要です。CTAが少ない、目立たない、文言が魅力的でないと、ユーザーは次の行動に迷い離脱してしまいます。

また、購入や問い合わせまでのステップが複雑だったり、必要な情報にたどり着けない構造も離脱要因です。さらに、情報収集中の段階で「申し込み」などの強い訴求を行うと、ユーザーは抵抗を感じます。

これらを防ぐには、各ページに適切な位置・デザインでCTAを配置し、興味が高まるタイミングを逃さず行動を促すことが重要です。記事途中や末尾に資料請求ボタンを置く、色やホバー効果で目立たせる、比較検討中のユーザーには詳細情報を提示するなど、検討段階に応じた導線設計がCVR改善につながります。

フォーム離脱・入力負担の大きさ

入力フォームでの離脱はCVR低下の大きな要因です。問い合わせや購入の意思があっても、フォームが煩雑だと途中で離脱されやすくなります。

主な原因は、入力項目が多すぎる、エラー表示が不親切、スマホで入力しづらいなどです。特に必須項目が過剰なフォームや、全角・半角指定によるエラーはユーザーのストレスを高めます。

これを防ぐには、EFO(入力フォーム最適化)が有効です。フォーム項目を必要最小限に絞り、入力例やエラーメッセージを分かりやすくすることで、スムーズな入力を促せます。

また、スマホではプルダウンや自動キーボード切替を活用し、長いフォームはステップ形式にして進捗を見せるなどの工夫が効果的です。フォームはCV直前の最終関門であり、ユーザーの意欲が冷めないうちに完了できる導線設計が重要です。EFOを継続的に改善することで、フォーム完了率とCVRを大きく向上させることができます。

訴求やキーワードのミスマッチ

CVRが低下する原因の一つは、ユーザーの期待とサイト上の訴求内容が一致していないことです。特に広告や検索キーワードとランディングページの内容がずれていると、「求めていた情報と違う」と感じて離脱されやすくなります。

対策としては、広告文やディスクリプションとLP本文のメッセージを統一し、検索意図ごとに適切なページを用意することが重要です。また、実際に流入しているユーザー層と想定ターゲットのズレを定期的に分析し、訴求やターゲティングを調整する必要があります。

誇大な表現で興味を引くよりも、期待通りの情報を提供し、確度の高いユーザーを集客することでCVRの向上が期待できます。

ページ速度・モバイル対応の不備

CVR低下の要因として、サイトのユーザビリティに関する技術的課題も挙げられます。特に表示速度とモバイル対応は重要です。ページの読み込みが3秒を超えると約半数のユーザーが離脱するとされ、画像やスクリプトの最適化不足、サーバーの遅延が原因となることがあります。画像圧縮やキャッシュ活用、CDN導入などで改善が可能です。

また、スマートフォン利用者が多い現在、文字やボタンが見づらい、押しにくいといった非モバイル対応サイトは離脱率が高まります。レスポンシブデザインの導入やUI調整が不可欠です。さらに、ナビゲーションやサイト内検索の使いやすさなど、全体的なUX(ユーザー体験)を見直し、サイト解析やテストで課題を特定・改善することがCVR向上につながります。

CVRを改善するための5つの基本施策

コンバージョン率を高めるには、原因を正しく把握し、それに応じた改善施策を実行することが不可欠です。ここでは、Web担当者が取り組みやすく、効果検証を行いながら継続的に最適化できる5つの基本施策を紹介します。

これらは単独で行うよりも、デザイン・コピー・導線・フォーム・分析といった複数の観点から一貫して改善を進めることで、より高い成果を得ることができます。

CTAやコピーの改善

まず最初に取り組みやすいのが、CTA(Call To Action)ボタンやコピーライティングの改善です。

CTAはユーザーの行動を直接促す重要な要素であり、わずかな変更でもCVRを大きく左右します。ボタンの色やサイズ、配置を見直し、「ここをクリックすれば良い」と直感的に分かるデザインを心がけましょう。背景とのコントラストを強めたり、ホバー時に視覚的な反応を加えたりすることで、クリックを誘発しやすくなります。

また、CTA文言にも工夫が必要です。「送信」「申し込む」といった無機質な言葉ではなく、「無料で相談する」「今すぐダウンロード」など、ユーザーが得られるメリットを明示すると効果的です。コピーライティングにおいては、見出しやリード文、商品説明などを見直し、ターゲットの課題意識に響く表現を意識しましょう。ファーストビューのキャッチコピーで「自分に関係がある」と感じさせることができれば、その後のスクロール率やコンバージョン率が高まります。

さらに、限定感や緊急性、社会的証明(例:「満足度97%」など)を取り入れることで、ユーザーの背中を押す効果も期待できます。ただし、誇張しすぎる表現は信頼を損なうため、事実に基づいた訴求に留めることが大切です。改善後はA/Bテストなどを通じて効果検証を行い、結果をもとに継続的なチューニングを行いましょう。

LP構成の見直し

ランディングページ(LP)は、ユーザーが最初に接触する重要なページであり、その構成次第でCVRは大きく変わります。

最初に意識すべきはファーストビューの最適化です。ページを開いた瞬間に「魅力的だ」「自分に関係がある」と感じてもらうため、キャッチコピーや主要なビジュアル、そしてCTAボタンを目立つ位置に配置します。ここで関心を引けなければ、その後のコンテンツを読んでもらえない可能性があります。

次に、情報の流れを整理します。「課題提示 → 解決策 → メリット → 信頼性(実績・口コミ) → CTA」という構成が一般的に効果的です。LP全体がユーザーの思考の流れに沿って設計されているか、改めて点検してみましょう。LPが長い場合は、ページ中盤や末尾など複数箇所にCTAを設置し、どの段階からでも行動できるようにするのがポイントです。

フォーム最適化(EFO)で離脱を防ぐ

フォームでの離脱はCVRを下げる大きな原因の一つです。ユーザーが「送信」する直前でストレスを感じると、せっかくの購買意欲が途切れてしまいます。

EFO(入力フォーム最適化)を導入することで、入力完了率を高められます。まず、入力項目を最小限に絞り、本当に必要な情報だけを求めるようにしましょう。住所や電話番号が不要な場合は削除し、後工程で取得する工夫をします。

また、都道府県や日付など選択肢が決まっている項目はプルダウン形式にし、郵便番号から住所を自動入力するなど、ユーザーの手間を省くことが有効です。 さらに、リアルタイムでエラーを検知し、入力ミスにすぐ気付けるようにすることも重要です。送信後にまとめてエラーが出るのではなく、フィールド単位でチェックを行えば離脱を防げます。

ユーザー行動の分析(ヒートマップ活用)

数値データだけでは見えない「ユーザーの実際の行動」を可視化することも、CVR改善に欠かせません。

その代表的な手法がヒートマップ解析です。クリックヒートマップでは、どの部分がクリックされ、どのボタンが無視されているかが視覚的に分かります。これにより「CTAが見逃されている」「画像がリンクと誤解されている」といった課題を把握できます。

スクロールヒートマップでは、どの位置で離脱が多いかが明らかになり、重要情報の配置を見直す根拠になります。さらに、アテンションヒートマップを使えば、ユーザーがどこに注目しているか、どの部分を読み飛ばしているかも推測できます。

分析結果をもとに、CTAの位置やデザインを変更したり、離脱ポイントのコンテンツを改善するなど、具体的な施策に落とし込みましょう。

A/Bテストによる検証

最後に、改善施策の効果を科学的に検証するために欠かせないのがA/Bテストです。

A/Bテストとは、異なる2パターンのページや要素を用意し、どちらが高いコンバージョン率を示すかを比較する手法です。たとえばCTAの文言を「無料で相談する」と「今すぐ申し込む」で比較するなど、一要素ごとにテストを設計します。

複数の変更を同時に行うと、どの要因が効果をもたらしたのか分からなくなるため、基本的には1項目ずつ検証するのが鉄則です。 テストを行う際は、一定のサンプル数を確保し、統計的に有意な結果が出るまでデータを蓄積します。結果としてCVRが高かった案を採用し、さらに別の要素でテストを繰り返すことで、徐々に最適化を進めていきます。

A/Bテストを継続的に実施することで、感覚や勘に頼らない定量的なCVR改善が実現します。大規模なサイトリニューアルを一度に行うよりも、小さなテストを積み重ねて最適化していく方がリスクも少なく、結果的に高いパフォーマンスを発揮することができるでしょう。

GA4でCVRを分析・改善する方法

GA4を活用すれば、コンバージョン率の把握から課題特定、改善施策の立案までをデータドリブンに進められます。ここでは、イベントの設定とCV登録、レポートでの可視化、分析結果を行動へつなげるプロセスという三段構えで、実務で使えるポイントを解説します。

イベント設定とCV登録

まず、計測したい成果に対応するイベントを正しく発火させ、GA4でコンバージョンとして登録します。

購入完了や問い合わせ送信、会員登録完了などをサイト側でイベント化し、サンクスページの表示やフォーム送信時をトリガーにGTM/GAタグで送信します。管理画面の「イベント」一覧で該当イベントをコンバージョンに切り替えれば設定は完了です。

レポートでCVRを可視化

イベント登録後は、カスタムレポートや探索でCVR指標を見える化します。「トラフィック獲得」などに「セッションのコンバージョン率」「ユーザーのコンバージョン率」を追加すれば、チャネル別・キャンペーン別の効率比較が容易です。

さらに「ファネルエクスプロレーション」を使って、商品詳細→カート追加→購入完了といったステップの離脱率を可視化すれば、ボトルネックが一目で分かります。

データ分析から改善施策へ

可視化したデータを起点に、課題の特定→原因の深掘り→施策立案→実行と検証→次の打ち手というサイクルを高速で回しましょう。

例えば「広告流入のみCVRが低い」なら広告文とLPの訴求不一致を疑い、コピーの整合やLPの情報設計を見直します。「カート投入率は高いが購入完了率が低い」なら決済フォームの摩擦を疑い、入力項目の削減やリアルタイムバリデーション、速度改善を優先します。

まとめ|CVR改善は継続的なデータ検証が鍵

コンバージョン率(CVR)はWebサイトの成果効率を示す重要な指標であり、売上やリード獲得といった最終成果を向上させるにはCVR改善が欠かせません。

CVRが低迷している場合、サイト導線やフォーム、訴求内容、ユーザビリティなど様々な観点から原因を分析し、対策を講じる必要があります。

本記事で紹介したように CTA改善・LP最適化・フォーム改善・ヒートマップ分析・A/Bテスト など基本施策を組み合わせて実行することで、CVRは少しずつ着実に向上していくでしょう。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください