GA4の直帰率とは?UAとの違い・目安・改善方法まで徹底解説

Webサイトの分析でよく見る「直帰率」。しかしGA4では定義が変わり、UA時代の数値と単純比較できなくなりました。「直帰率が高い=悪い」わけではなく、サイトの目的によって解釈も異なります。

この記事では、GA4での直帰率の考え方やUAとの違い、平均値の目安、改善の優先ポイントを解説します。

数値を下げることを目的にするのではなく、「なぜ高いのか」「どう改善すべきか」を理解することで、ユーザー体験を最適化し、ビジネス成果につながる分析ができるようになります。

Web広告施策で広告成果を改善されたい企業・代理店様向け!

GoolgeやMeta広告など出稿しているけど、実際のコンバージョン数と媒体数値が大幅に乖離して「正確な機械学習できない…」そんな悩みありませんか?

流入経路ごとに正確なCVを計測し、ROASが最大化される広告投資を実現できる

Web広告効果測定ツール「CATS」

Index

1-1. 直帰率の意味と計算式

1-2. 離脱率・滞在時間・回遊率との違い

2-1. GA4での直帰率の計測方法と見方

2-2. GA4で直帰率より重視すべき指標

3-1. ブログ・情報サイトの平均

3-2. ECサイト・コマースサイトの平均

4-1. 検索意図とコンテンツ内容のズレ

4-2. ページ速度・表示の遅さ

4-3. UI/UX・導線設計の問題

5-1. 内部リンク・関連記事で回遊を促す

5-2. ファーストビューとコンテンツ構成を見直す

5-3. モバイル最適化・レスポンシブ対応

6-1. 改善効果を測定する方法

6-2. 直帰率をKPIにしすぎない注意点

7. まとめ

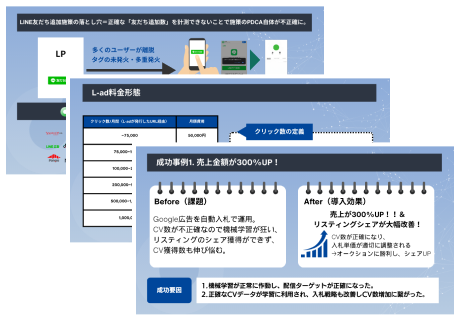

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

直帰率とは何か【GA4での定義を正しく理解】

直帰率とは、一般的にはサイト訪問者が最初にアクセスしたページだけを閲覧して離脱した割合を示す指標です。

もともとユニバーサルアナリティクス(UA)ではこの定義で直帰率が用いられてきましたが、GA4では直帰率の定義が変更されているため注意が必要です。以下で直帰率の計算式や類似指標との違いを見ていきましょう。

直帰率の意味と計算式

UAにおける直帰率は、1ページのみ閲覧して離脱したセッション数 ÷ 総セッション数 × 100(%)で算出されます。

例えば、あるページを入口として10回の訪問があり、そのうち7回がそのページのみを見て離脱した場合、そのページの直帰率は70%となります。このようにUAでは各ページを起点とした1ページだけの訪問割合を直帰率として計測していました。

一方、GA4では直帰率の定義が異なります。

GA4の直帰率=「エンゲージメントのなかったセッション」の割合と定義され、エンゲージメント率の逆数にあたります。GA4における“エンゲージメントのあるセッション”とは、次のいずれかの条件を満たした訪問のことです

- 10秒以上サイト上に滞在したセッション

- 2ページ以上(または2画面以上)を閲覧したセッション

- コンバージョンイベント(サイト管理者が設定した重要なイベント)が発生したセッション

上記の条件をいずれも満たさなかった訪問が「非エンゲージメント(=直帰)セッション」とみなされます。したがってGA4の直帰率は「総セッション数に占める非エンゲージメントセッションの割合」という計算になり、数値的にはGA4の直帰率=100%-エンゲージメント率で表すことができます。

この変更により、GA4ではUAより直帰率の数値が低く出やすい点に留意しましょう。たとえばUAでは即座に離脱とカウントされていたケースでも、GA4では10秒以上滞在すれば直帰に含まれなくなるためです。

離脱率・滞在時間・回遊率との違い

直帰率と混同しやすい関連指標に離脱率・滞在時間・回遊率があります。それぞれの意味は以下の通りです。

離脱率

ある特定のページからサイトを離脱したセッションの割合を示します。直帰率が「最初のページでそのまま退出した割合」であるのに対し、離脱率は「そのページが最終ページとなった割合」です。

たとえばページBで離脱したユーザーの割合がページBの離脱率です。直帰は1ページのみの離脱であり離脱率の一種ですが、直帰率は各セッションの最初のページに着目し、離脱率は各ページごとに最後のページとなった頻度に着目した指標と言えます。

滞在時間

ユーザーがサイト内に滞在した時間を指します。直帰率はページ遷移の有無だけを見た指標であり、ユーザーがどの程度ページ上で過ごしたかは直接反映しません。極端な例では、ユーザーが最初のページを10分かけて熟読した後に離脱してもUAでは直帰に含まれます。

一方で滞在時間を見ればそのユーザーが長くページを閲覧していたことが分かります。直帰かどうかだけでなく滞在時間も合わせて分析することで、コンテンツが読まれた上で離脱したのか、すぐに離脱したのかを判断可能です。

回遊率

サイト内をどれだけ巡回したかを示す指標で、1訪問あたりの平均ページ閲覧数のことです。計算式は「総ページビュー数 ÷ 総訪問数」で算出されます。ユーザーが複数のページを次々と閲覧すれば回遊率は上がり、逆に1ページのみで離脱が多ければ回遊率は低下します。

つまり直帰率が高いほど回遊率は低くなりがちであり、回遊率が高いサイトほどユーザーが積極的にサイト内を回っているエンゲージメントが高い状態と言えます。

GA4とUAで直帰率はどう変わった?

GA4では前述の通り直帰率の定義がUAとは異なります。ここではGA4での直帰率の計測方法や確認の仕方、そしてUAから移行する際に注意すべきポイント、さらにGA4で直帰率以上に重視すべき指標について解説します。

GA4での直帰率の計測方法と見方

GA4ではリリース当初「直帰率」という指標が存在せず、ユーザーのサイト内行動評価はエンゲージメント関連の新指標に置き換えられていました。その後のアップデートによりGA4でも直帰率が確認できるようになりましたが、標準レポート上ではデフォルト表示されないため、自分で設定を加える必要があります。

具体的には、GA4の「探索」機能でカスタムレポートを作成したり、標準レポートのカスタマイズで「直帰率」指標を追加したりすることで確認可能です。例えば標準レポートの「ページとスクリーン」レポートを開き、編集モードで指標に「直帰率」を追加すれば、各ページごとの直帰率を表示できます。

GA4の直帰率を確認する際には、数値の解釈にも気を配りましょう。GA4の直帰率はUAより低めに出る傾向が強い指標です。UAで直帰率50%だったページが、GA4では30%台に下がる、といった現象も起こりえます。これはサイト改善の成果ではなく計測基準の違いによるものなので、移行後に単純比較して一喜一憂しないようにしましょう。

GA4で直帰率より重視すべき指標

GA4では直帰率よりもユーザーのエンゲージメントを示す指標が重視されています。直帰率はあくまで「何もアクションがなかった訪問」の割合であり、GA4にはこれを補完・代替する形で以下のような指標が用意されています。

エンゲージメント率

ユーザーがサイトやアプリで積極的に行動した割合を示す指標です。具体的には「エンゲージメントのあったセッション」の割合で、GA4ではこちらがデフォルトで重視されています。

エンゲージメント率が高いということは、ユーザーがコンテンツに興味を持ち何らかの行動を起こしたセッションが多いことを意味します。直帰率を見る場合でもエンゲージメント率と表裏一体の関係にあるため、セットで把握すると良いでしょう。

平均エンゲージメント時間

GA4で新しく導入された、ユーザーがサイトやアプリをアクティブに操作していた合計時間の平均値です。UAの平均セッション時間と似ていますが、GA4では非アクティブな時間を除外して計測します。

ユーザーが実際に画面を見て操作していた時間を把握できるため、コンテンツの興味喚起度を測るのに役立ちます。

直帰率が下がっただけでなく平均エンゲージメント時間がしっかり確保されているかを見ることで、「とりあえず2ページ目には進んだけどすぐ離脱した」のか「じっくりコンテンツを消化している」のかを判断できます。

コンバージョン関連指標

サイトの目的達成度を示すコンバージョン数やコンバージョン率も、GA4では特に重要視すべき指標です。直帰率はあくまで入口ページでの離脱傾向を示す指標に過ぎません。

お問い合わせ送信や購入完了といったコンバージョンが発生したかどうかの方がビジネス上は重要です。

GA4ではイベントベースの計測によりコンバージョンのトラッキング精度も上がっています。直帰率が低くてもコンバージョンが伸びていなければ意味がないため、直帰率の改善がCV向上など最終成果につながっているかを常に確認しましょう。

直帰率の平均値と目安【業界・サイトタイプ別】

直帰率の「高い」「低い」を評価するには、業界やサイトの種類ごとの平均値を知っておくことが参考になります。ただしWebサイトの目的によって適切な直帰率は異なるため、単純な平均との比較にとらわれ過ぎないよう注意も必要です。以下にサイトタイプ別の直帰率おおよその目安を示します。

ブログ・情報サイトの平均

一般に、ブログやニュース・情報サイトは直帰率が高めになる傾向があります。ユーザーが知りたい情報を記事1ページで得て満足し、そのまま離脱するケースが多いためです。

実際、辞書サイトやブログ、ポータルサイトでは直帰率が65〜90%程度になることも珍しくありません。

例えば検索エンジンから特定の質問に対する答えを求めて訪れたユーザーが、その記事を読んで疑問が解決すれば、他のページに移動せずサイトを離れるのは自然な行動です。

そのためブログ系サイトでは直帰率が高くても必ずしも悪いとは限りませんが、平均的には約65〜90%が目安とされています。

ECサイト・コマースサイトの平均

ECサイトの直帰率は、ブログなどに比べてかなり低い傾向があります。ユーザーが商品を探す過程で複数のページを閲覧することが多いためで、平均的な直帰率は20〜45%程度とされています。

実際、Contentsquare社の調査データによればECサイト全体の平均直帰率は20〜45%に収まると報告されています。ECサイトでは関連商品のレコメンドやレビュー閲覧などで次々とページを閲覧していくユーザー行動が一般的で、それが直帰率を押し下げる大きな理由となっています。

LP(ランディングページ)・広告流入ページの平均

ランディングページ(LP)とは、広告や検索からユーザーが最初に到達することを想定した専用のページです。特定の商品の紹介や資料請求フォームなど1ページで完結する構成になっていることが多く、直帰率は他のどのタイプのページよりも高くなりがちです。

一般的にLPの直帰率平均は60〜90%程度と言われます。デザインや訴求内容を工夫しても、ユーザーが求めていた情報と合致しなければそのまま離脱されてしまうためです。

例えば広告経由のLPでは、広告で謳っていた内容とLPの内容に食い違いがあると直帰率が極端に上がる傾向があります。

なお、LPの直帰率は高くても必ずしも問題ない場合もあります。LPでは資料請求や購入などページ上で目的が完結し達成された場合、ユーザーはサイト内を回遊せず離脱します。

このように目的を果たして離脱したケースまで直帰率に含まれる点には注意が必要です。とはいえ、LPは改善余地も大きいページ種別です。

直帰率が高くなる原因と分析のコツ

自社サイトの直帰率が平均より明らかに高い場合、何らかの問題が潜んでいる可能性があります。ここでは直帰率が高くなってしまう主な原因と、その原因を突き止めるための分析のコツを解説します。

検索意図とコンテンツ内容のズレ

ユーザーが期待している内容と実際のページ内容にギャップがあると、直帰率が高くなります。

例えば検索エンジンで「〇〇の使い方」と調べて訪れたのに、そのページに肝心の使い方の説明が十分なかった場合、ユーザーはすぐに戻るボタンを押して離脱してしまうでしょう。

これは検索意図の誤解や、広告・SNSのリンクで謳っていた内容と着地ページの内容にズレがあることが原因です。

ページ速度・表示の遅さ

ページの読み込みが遅いことも高直帰率の大きな原因です。現代のユーザーはページ表示に時間がかかるとすぐ離脱してしまいます。

特にモバイルユーザーは3秒待たされるだけでも離脱率が大幅に上昇すると言われます。ページが真っ白なまま数秒経っても表示されなければ、ユーザーは他のサイトに行ってしまい、結果的に直帰となります。

UI/UX・導線設計の問題

ページのデザインや使い勝手の悪さもユーザーの離脱を招きます。例えば文字が小さすぎて読みにくい、ポップアップや広告が邪魔、どこをクリックすれば次に進めるか分からないなどのUI/UX上の問題です。訪問者がストレスを感じると、せっかく興味を持った内容でも読むのをやめて去ってしまいます。

直帰率を改善する具体的な方法

直帰率が高い原因を特定できたら、次は具体的な改善策を実施しましょう。ここでは内部リンクの設置からコンテンツ構成の見直し、モバイル最適化まで、直帰率低下に効果的な施策を紹介します。

内部リンク・関連記事で回遊を促す

ユーザーをサイト内の他のページにスムーズに誘導する導線を作ることで、直帰率の改善が期待できます。

具体的には、記事ページであれば本文下部に関連記事へのリンクを設置したり、ECサイトであれば商品詳細ページに関連商品やおすすめ商品のリンクを表示したりする方法です。

ユーザーが「次にどこを見れば良いか」迷わずに済むような内部リンク設計を施すことで、1ページだけ見て離脱する割合を減らすことができます。

CTA(Call To Action)ボタンの活用も内部回遊を促す上で重要です。ページ内容に応じて、「詳しい資料をダウンロード」「お問い合わせはこちら」など次のアクションを促すボタンを目立つ位置に配置しましょう。

このとき、ボタンの文言やデザインをユーザーが思わずクリックしたくなるよう工夫することで、クリック率が上がり結果的に直帰率の低下につながります。なおCTA設置や関連記事表示の効果はA/Bテストで検証し、より効果的なパターンを追求すると良いでしょう。

ファーストビューとコンテンツ構成を見直す

直帰率改善には、ページを開いた最初の画面でユーザーの興味を引き留めることが肝心です。ファーストビューとはユーザーがページに訪れた際、スクロールせずに最初に目にする画面領域のことで、ユーザーの第一印象を左右します。

ここで「このページには自分の求める情報がありそうだ」と感じてもらえれば続きを読んでもらえますが、魅力を感じられなければ即座に離脱されてしまいます。

また、コンテンツ全体の構成も見直しましょう。ユーザーが知りたい情報にスムーズに到達できるよう、見出し構成や段落の順番を最適化します。

冒頭ですぐに結論や要点を示し、その後詳細を解説するピラミッド型の構成は多くのユーザーに好まれます。読者が途中で離脱しないよう、適切に小見出しで区切って読みやすくすることも直帰率低下に役立ちます。

モバイル最適化・レスポンシブ対応

モバイルユーザーへの対応も直帰率改善には欠かせません。スマートフォンで閲覧したときに快適に読めるデザインになっていないと、高い確率で直帰されてしまいます。レスポンシブWebデザインの導入やモバイル専用レイアウトの最適化を行い、デバイスを問わず良好なユーザー体験を提供しましょう。

具体的なポイントとしては、文字サイズや行間の調整、ボタン・リンクのタップしやすさ、レイアウトのシンプル化などが挙げられます。小さな画面でも読みやすく操作しやすいように、フォントは十分な大きさを確保し、クリック可能な要素は指で押しやすい間隔を空けます。

PC版ではサイドバーに表示している補足情報も、モバイル表示では下部に回すか思い切って非表示にするなど、モバイルに最適な情報レイアウトを考えます。

モバイル最適化は直帰率だけでなくSEO面でも評価が上がるため、サイト全体で継続的に取り組む価値があります。昨今はモバイルファーストインデックスも採用されていますので、まずモバイルで見やすく使いやすいサイト作りを意識しましょう。

数値改善後の評価とモニタリング

直帰率改善の施策を講じた後は、その効果を評価しモニタリングを続けることが重要です。改善がうまく奏功したかを把握し、次の施策や維持管理に活かしましょう。

改善効果を測定する方法

施策実施後は、Googleアナリティクス上の指標変化を追跡しましょう。具体的には、直帰率が施策前後でどの程度変化したかを比較しましょう。

GA4では日付範囲を指定して指標を比較する機能がありますので、改善施策を実行した日付を境に直帰率の推移グラフを確認すると効果の有無が一目でわかります。

直帰率だけでなく、関連指標もあわせて確認することがポイントです。例えば直帰率低下とともにエンゲージメント率が上昇しているか、平均エンゲージメント時間が延びているか、さらにはコンバージョン数が増加しているかをチェックしましょう。

また、セグメント別の効果測定も有効です。改善策が特定の流入チャネルに対して効果が高かったのか、あるいは新規ユーザーとリピーターで差があったのかなど、GA4の探索分析でセグメントを分けて直帰率の変化を調べます。これによって、より効果的な施策配分が見えてきます。

最後に、改善後も定期的にモニタリングを続けましょう。季節要因やキャンペーン実施によって一時的に直帰率が変動することもあります。サイト改修や新コンテンツ追加の際には、その都度直帰率への影響をウォッチし、問題があれば早期に対処できるようにしましょう。

直帰率をKPIにしすぎない注意点

直帰率は便利な指標ではありますが、それ自体を唯一のKPI(重要業績評価指標)にするべきではないという側面もあります。直帰率が下がること自体は好ましい傾向ですが、最終目的はあくまでユーザーの満足度向上やコンバージョン創出であることを忘れないようにしましょう。

まず、直帰率が高いことが必ずしも悪いとは限らないケースがあります。ページの目的によっては高い直帰率が許容されるどころか正常といえる場合もあります。「直帰率は常に低ければ低いほど良い」というものではない点に注意しましょう。

さらに、他の指標とのバランスを見ることが重要です。直帰率だけをKPIに据えてしまうと、極端な場合「直帰率を下げるために無理にページ遷移させる仕掛けを増やす」といった本末転倒な施策につながりかねません。

ユーザーが望まないポップアップや強制的な誘導は、たとえ直帰率が下がってもユーザー体験を損ねてしまいます。そうではなく、平均セッション時間やコンバージョン率、ページ閲覧深度なども合わせてモニタリングしながら、総合的にサイトの健全性を評価しましょう。

まとめ

直帰率はWebサイト改善を考える上で重要な指標ですが、その真の意味と活用方法を正しく理解することが大切です。特にGA4では直帰率の定義がUA時代とは異なり、エンゲージメントの有無に基づく指標に変わりました。このため、単純に数値だけを見るのではなく定義の違いを踏まえて分析する姿勢が求められます。

直帰率が高い原因としては、コンテンツのミスマッチ、ページ表示の遅さ、UI/UXの問題などが考えられ、それぞれ適切な分析によって原因を突き止めることができます。原因がわかれば、内部リンクの工夫、ファーストビューの改善、モバイル対応の強化など具体的な対策によって直帰率を下げることが可能です。

しかしながら、直帰率ばかりに囚われすぎないことも重要です。直帰率はあくまで改善のきっかけを掴むための指標であり、ユーザー体験向上とビジネス成果創出というゴールを常に念頭に置いて施策を講じることが重要です。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください