コンバージョン(CV)とは?Webマーケティングでの意味をわかりやすく解説

Webマーケティングの世界では、CVという用語が頻繁に使われます。

これはコンバージョン(Conversion)の略で、日本語に訳すと「転換」や「変換」といった意味になります。

この言葉は、ネットやIT分野に限らず、例えば建築の文脈で建物の用途を変更する際などにも使われますが、Webマーケティングにおいては特別な意味を持ちます。

この記事では、Webサイト運営におけるコンバージョンの意味を、初心者にもわかりやすく解説します。

Index

1. コンバージョン(CV)とはWebサイトにおける「最終的な成果」のこと

2. そもそもコンバージョン(CV)計測正しくできていない可能性がある?

2-1. 計測数値と実CV数の乖離を0にする方法

3-1. 総コンバージョン:すべての成果をカウントする計測方法

3-2. ユニークコンバージョン:1ユーザーにつき1回のみ成果をカウント

3-3. 直接コンバージョン:広告クリック後すぐに成果につながった件数

3-4. 間接コンバージョン:後日別の経路から成果につながった件数

3-5. クリックスルーコンバージョン:広告クリックを経由して得られた成果

3-6. ビュースルーコンバージョン:広告表示がきっかけで発生した間接的な成果

4-2. マイクロコンバージョンとして設定されやすいポイントの例

5. 成果を測る重要な指標「コンバージョン率(CVR)」を理解しよう

6-3. CTAボタンのデザインや配置を最適化する

6-4. 入力フォームの項目を減らしてユーザーの負担を軽減する(EFO)

7. まとめ

広告効果測定(計測)ツール

さまざまなWeb広告のクリック数とコンバージョン数が計測でき広告の最適化を実現する広告プラットフォーム。

広告の効果を媒体・クリエイティブ単位で正確に計測し、複数の広告効果を一元管理。

代理店用に管理画面を発行し商材評価ができるほか、媒体と直接連携しリアルタイムに広告成果を確認可能。

コンバージョン(CV)とはWebサイトにおける「最終的な成果」のこと

Webマーケティングにおけるコンバージョンは、ウェブサイトやホームページ上で獲得できる「最終的な成果」を指します。

この「成果」の定義はサイトの目的によって異なり、運営者がユーザーに取ってもらいたい特定の目標アクションそのものです。

例えば、ECサイトであれば商品購入、企業のホームページであれば問い合わせや資料請求がコンバージョンにあたります。

サイト訪問者が設定された目標を達成することを「コンバージョンする」と表現します。

LINEを使ってCVRを改善方法についてもご覧ください!

LINEを使ってCVR平均を向上!成果につながる具体策と成功事例を紹介

そもそもコンバージョン(CV)計測正しくできていない可能性がある?

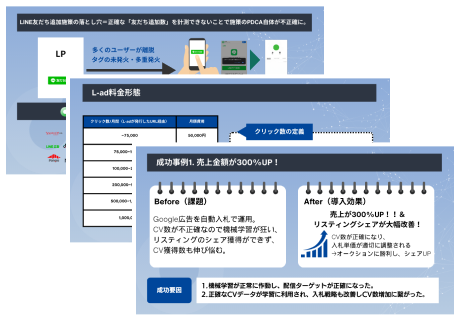

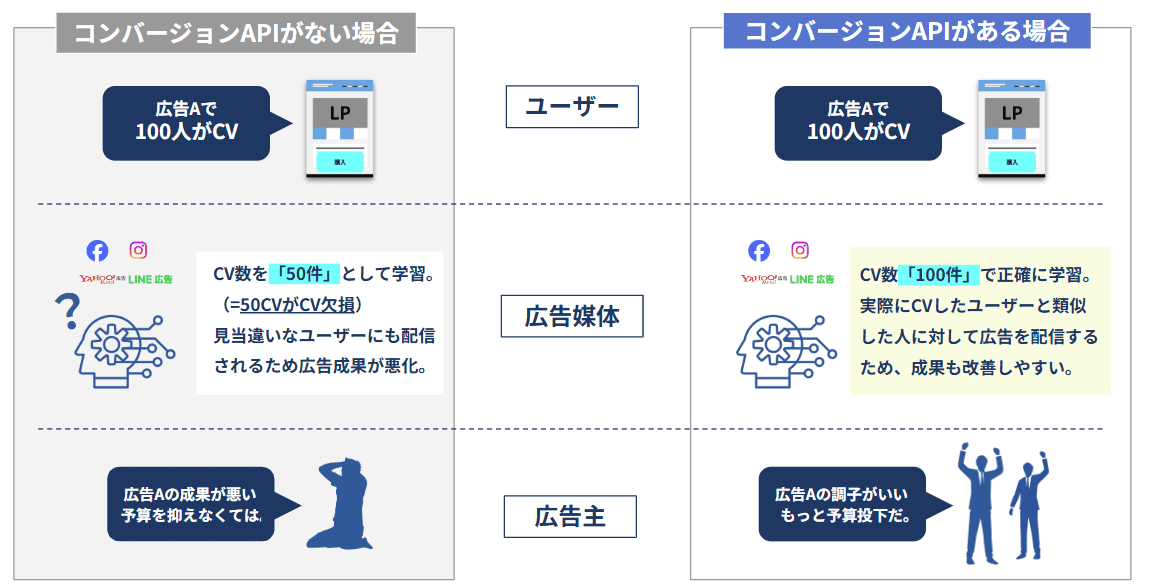

媒体タグのみの設置だと下記のような事象が起きてしまい、実際のCVと媒体管理画面のCVに乖離が発生してしまう可能性があります。

その結果、媒体の機会学習がうまくいかずCPAの悪化や最適なPDCAを回すことが困難になってしまいます。

・発火するだけで成果として計測(リーロード等でも発火してしまう)

・複数媒体を踏んだ場合、すべての媒体にCVが付いてしまう可能性がある

・セッションIDをJavascriptにのみ保存するためcookieの保存期間が1日

計測数値と実CV数の乖離を0にする方法

CV乖離をなくす方法としてはいくつか方法はありますが、今回は計測ツール導入する場合についてご紹介します。

従来の広告管理画面やGoogleアナリティクスだけでは、計測方法の違いやCookie規制の影響でどうしても誤差が生じやすく、実際のCV数との乖離をゼロにすることは困難です。

そこで有効なのが、第三者の広告効果測定ツールを導入することです。

CATSのような専用ツールを活用すれば、複数媒体のWeb広告のクリック数や流入経由ごとのCVを一元管理できます。

また、媒体とのCAPI連携をすることでリアルタイムに成果を送ることができるので、正確に素早くPDCAを回すことができます。

CATSについて少しでも興味をお持ちでしたら、お気軽にご相談ください!

Webサイトの目的に応じたコンバージョンの具体例

コンバージョンはWebサイトの目的によって多岐にわたります。

例えば、商品を販売するECサイトでは「商品購入」が最も重要なコンバージョンです。

BtoB企業のサイトでは、将来の営業活動につながる「問い合わせ」「資料請求」「ホワイトペーパーのダウンロード」などが設定されます。

また、採用サイトでは「求人への応募」、情報提供を目的とするサイトでは「メールマガジンへの登録」がコンバージョンとなるでしょう。

車や金融商品といった高額商材を扱うサイトでは、「見積もり依頼」や「店舗への来店予約」が成果と見なされる例もあります。

総コンバージョン:すべての成果をカウントする計測方法

総コンバージョンは、期間内に発生したすべてのコンバージョンをそのままカウントする計測方法です。

例えば、一人のユーザーがサイトを訪れて商品を1回購入し、その数日後に再度サイトを訪れて別の商品を購入した場合、コンバージョンが合計2回として記録されます。

この指標は、ユーザーが繰り返し成果を上げる可能性があるビジネスで特に重視される傾向にあります。

ECサイトでの商品購入や、有料コンテンツの都度課金などがこれに該当し、広告の費用対効果を売上ベースで正確に把握したい場合に有効な指標です。

ユニークコンバージョン:1ユーザーにつき1回のみ成果をカウント

ユニークコンバージョンは、特定の集計期間内において、同じユーザーが何度コンバージョンを達成しても1回としてカウントする計測方法です。

例えば、1回のセッション中にユーザーが誤って資料請求フォームを2回送信した場合でも、コンバージョンユーザーとしては1人と計測されます。

この方法は、コンバージョンした人数の純粋な数を把握したい場合に適しています。

会員登録や初回限定のお試しセット申し込み、資料請求など、1人のユーザーからの成果が基本的に1度きりであるような目標を設定している場合に用いられます。

直接コンバージョン:広告クリック後すぐに成果につながった件数

直接コンバージョンは、ユーザーがリスティング広告やディスプレイ広告などをクリックした後、他のページに移動したりサイトを離脱したりすることなく、その一連の流れの中でコンバージョンに至った件数を指します。

この指標は、広告がどれだけ直接的に成果へ結びついたかを測るために非常に重要です。

広告のクリエイティブや文言、そして遷移先であるランディングページの訴求力が、ユーザーの意欲を維持したままコンバージョンに導けたかを評価する際の基準となります。

この数値が高いほど、広告からの誘導が効果的であったと判断できます。

間接コンバージョン:後日別の経路から成果につながった件数

間接コンバージョンは、ユーザーが一度広告をクリックしたもののその場では購入や登録はせず、後日、自然検索やSNS、ブックマークなど別の経路でサイトを再訪問してコンバージョンに至った成果を指します。「アシストコンバージョン」とも呼ばれます。

この指標は、すぐには成果に結びつかないものの、ユーザーの認知度向上や興味喚起に貢献した広告の効果を評価するために重要です。

ユーザーがコンバージョンに至るまでには複数の接点があることを示しており、カスタマージャーニー全体における広告の貢献度を把握するために分析されます。

クリックスルーコンバージョン:広告クリックを経由して得られた成果

クリックスルーコンバージョンは、表示された広告をユーザーがクリックし、その後のセッションでコンバージョンに至った成果を計測する指標です。

ユーザーが広告をクリックしてから、コンバージョンを達成するまでの期間は媒体によって異なり、例えば30日間といった有効期間が設定されています。

直接コンバージョンもこの指標に含まれる概念であり、広告のクリック数が最終的な成果にどれだけ貢献したかを測るために用いられます。

広告キャンペーンの効果を評価する上で、最も基本的なコンバージョン計測方法の一つと言えます。

ビュースルーコンバージョン:広告表示がきっかけで発生した間接的な成果

ビュースルーコンバージョンは、ユーザーがディスプレイ広告(バナー広告)や動画広告などをクリックしなかったものの、広告が画面に表示されたことがきっかけとなり、後日別の方法でサイトを訪れてコンバージョンに至った件数を指します。

この指標は、クリックを目的としない認知度向上を目的とした広告キャンペーンの効果を測定する際に特に重要です。

広告の表示自体がユーザーの記憶に残り、その後の行動に間接的な影響を与えたことを示唆します。

ブランドの認知度向上といった、直接的なクリック以外の広告効果を評価するために用いられます。

最終成果への中間目標「マイクロコンバージョン」の役割

マイクロコンバージョンとは、最終的な成果であるコンバージョンに至るまでの中間地点に設定する目標のことです。

例えば、ECサイトの「商品購入」を最終コンバージョンとする場合、「商品をカートに入れる」「会員登録ページへ進む」といった手前の行動がマイクロコンバージョンにあたります。

最終コンバージョン数が少ないサイトでも、この中間目標のコンバージョンの設定を行うことで、ユーザーがどの段階で離脱しているのかといった課題を発見しやすくなり、サイト改善の重要な手がかりを得られます。

マイクロコンバージョンを設定するメリットとは

マイクロコンバージョンを設定する最大のメリットは、最終的な成果に至るまでのユーザー行動における問題点を具体的に特定できる点にあります。

例えば、「カートへの投入」は多いのに「購入完了」が少ない場合、決済画面の入力フォームや送料の表示方法に課題があるのではないかと仮説を立てられます。

このように、ユーザーが離脱しているボトルネックを可視化することで、より的確な改善策を講じることが可能になります。

また、コンバージョン数が少ないサイトでも分析対象となるデータ量を確保でき、Web広告の自動入札における機械学習を促進させるというメリットも期待できます。

マイクロコンバージョンとして設定されやすいポイントの例

マイクロコンバージョンとして設定されやすいポイントは、サイトの目的によって様々です。

簡単に設定できる例として、ECサイトでは「カートへの商品追加」や「お気に入り登録」、BtoBサイトであれば「料金プランページの閲覧」や「お問い合わせフォームへの到達」などが挙げられます。

他にも、「特定のページを3ページ以上閲覧」「滞在時間が5分を超える」「サンクスページへの到達」「アプリのダウンロードページへの遷移」といった行動もマイクロコンバージョンとして設定されることがあります。

ユーザーが最終成果に近づいたと判断できる重要なアクションを、中間目標として設定します。

成果を測る重要な指標「コンバージョン率(CVR)」を理解しよう

コンバージョン率(CVR)とは、Webサイトへのアクセス総数のうち、どれだけの割合がコンバージョンに至ったかを示す指標です。

英語の「ConversionRate」の略であり、Webマーケティングの成果を評価する上で、コンバージョン数と並んで最も重要な指標の一つとされています。

サイト訪問者数は多くてもコンバージョン率が低ければ、サイトの構造やコンテンツに何らかの課題がある可能性が考えられます。

この数値を分析することで、施策の費用対効果やサイトのパフォーマンスを客観的に判断できます。

コンバージョン率の計算式をわかりやすく解説

コンバージョン率(CVR)は、比較的簡単な計算式で求められます。

基本的な計算方法は「コンバージョン数÷サイトへのアクセス数(クリック数)×100」です。

アクセス数としてセッション数を用いることが一般的ですが、目的によってはユニークユーザー数や広告のクリック数を使う場合もあります。

例えば、サイトのセッション数が10,000で、コンバージョン数が100件だった場合、計算式は「100÷10,000×100」となり、コンバージョン率は1%となります。

どの数値を母数にするかで率の意味合いが変わるため、分析の目的に合わせて使い分けることが必要です。

業界別のコンバージョン率から見る平均値の目安

コンバージョン率の平均は、取り扱う商材の価格帯やビジネスモデル、業界によって大きく異なります。

例えば、高額な商品を扱うBtoBの金融サービスと、安価な商品を扱うECサイトとでは、目標達成のハードルが違うため平均値も変わってきます。

一般的に、BtoB関連は2〜5%程度、ECサイトは1〜3%程度が目安とされることもありますが、これはあくまで一般的な数値です。

重要なのは、こうした業界の平均値を参考にしつつも、自社の過去のデータと比較して改善を目指すことです。

数値を鵜呑みにせず、自社の状況を把握するための目安として活用しましょう。

コンバージョン数を増やすための具体的な改善施策

コンバージョン数を増やすアプローチは、大きく分けて2つあります。

➀サイトへの訪問者数を増やす集客施策

➁訪問してくれたユーザーのコンバージョン率を高めるサイト内改善施策

集客施策には、SEO(検索エンジン最適化)や、Google、Yahoo!、Facebookなどで展開するリスティング広告をはじめとしたWeb広告の活用が挙げられます。

これらの施策で集客の母数を増やしつつ、サイト内での体験を最適化することで、効率的にコンバージョンを獲得できます。

ターゲットユーザーが検索するキーワードを選定する

SEOやリスティング広告において、コンバージョンにつながるユーザーを集客するためには、ターゲットがどのようなキーワードで検索するかを正確に把握することが不可欠です。

ユーザーの悩みや欲求を深く理解し、それに合致するキーワードを選定することで、成果につながる可能性の高いアクセスを集められます。

GoogleAnalytics(GA)などのアクセス解析ツールを用いて、実際に流入しているキーワードをサーチコンソールなどで分析したり、Googleキーワードプランナーのような専門ツールを活用して検索需要を調査したりすることで、効果的なキーワード戦略を立てることが可能です。

ユーザーが目的を達成しやすいサイト導線を設計する

ユーザーがサイトを訪れてからコンバージョンに至るまでの道のりが複雑だと、途中で混乱したり面倒に感じたりして離脱してしまいます。

特に、広告のリンク先となるランディングページでは、ユーザーが求める情報へすぐにたどり着け、迷わず次の行動に移れるようなシンプルで分かりやすい設計が重要です。

サイト全体のメニュー構成を整理したり、関連性の高いページへ内部リンクを設置したり、LP内の情報の順番を工夫したりするなど、ユーザーがストレスなく目的を達成できる流れを作ることがコンバージョン率の改善につながります。

CTAボタンのデザインや配置を最適化する

CTA(Call To Action)とは、「資料請求はこちら」「カートに入れる」といった、ユーザーに具体的な行動を促すためのボタンやテキストリンクのことです。

このCTAのデザインや配置は、コンバージョン率に大きな影響を与えます。

例えば、ボタンの色を背景色と対照的な目立つ色にしたり、ユーザーの視線が自然に集まる場所に配置したりするだけでも成果は変わります。

文言も「登録」より「無料で試してみる」のように、ユーザーのメリットが伝わる表現にすることが有効です。

どのようなデザインや文言が効果的かはサイトによるため、A/Bテストなどで検証を重ねて最適化を図ります。

OSやブラウザによる表示の違いを考慮したプログラム実装も影響します。

入力フォームの項目を減らしてユーザーの負担を軽減する(EFO)

問い合わせや会員登録の際に表示される入力フォームは、ユーザーが最も離脱しやすいポイントの一つです。

入力項目が多すぎると、ユーザーは手間だと感じて途中で入力をやめてしまいます。

コンバージョン率を改善するためには、フォームの項目を本当に必要なものだけに絞り込み、ユーザーの負担を可能な限り軽減することが重要です。

住所の自動入力機能の導入や、エラー内容をリアルタイムで分かりやすく表示するなどの工夫も効果的です。

MAツールを導入している場合は、初回は最低限の情報だけを取得し、その後のコミュニケーションで情報を補完していく方法もあります。

まとめ

コンバージョンとは、Webサイトにおける「最終的な成果」を指し、その具体的な内容はサイトの目的によって商品購入や資料請求など多岐にわたります。

成果を正しく評価するためには、総コンバージョンやユニークコンバージョンといった複数の種類を理解し、目的に応じて使い分けることが必要です。

また、サイトのパフォーマンスを測る指標としてコンバージョン率(CVR)を定期的に確認し、課題を特定することが改善の第一歩となります。

コンバージョン数を増やすには、ターゲットユーザーのニーズを捉えたキーワード選定やサイト導線の設計、CTAや入力フォームの最適化といった地道な改善施策を継続的に行っていくことが求められます。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください