介護・医療業界のLINE活用例を紹介!LINEが必要な理由や活用時の注意点と対策も解説します!

介護・医療の現場では、利用者との円滑な情報共有やご家族との信頼関係の構築がますます重要になっています。

そんな中、多くの施設で注目されているのが「LINE」の活用です。スマートフォンの普及により、高齢の利用者やそのご家族にとってもLINEは身近なツールとなりつつあります。

本記事では、介護施設の管理者の方に向けて、LINEを導入する理由から活用方法、運用上の注意点までを体系的にご紹介します。

施設運営の一助として、ぜひ導入の参考にしてください。

Index

2-1. LINE公式アカウントを開設する

2-2. 友だち追加してもらう

3-4. 個別の問い合わせ対応をLINEチャットで効率化する

4-1. 個人情報とプライバシーの配慮

4-2. 情報漏洩への対策

4-3. 非利用者への代替手段

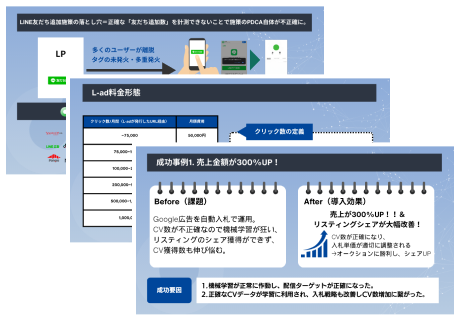

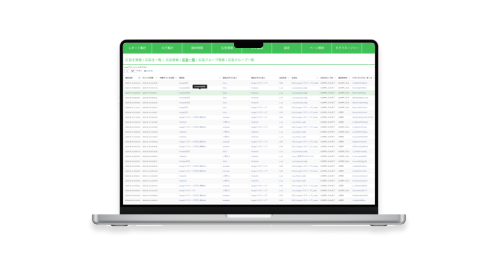

LINE友だち追加計測ツール

LINEの友だち追加を媒体やクリエイティブごとに正確に計測し、広告施策の効果改善を実現するツール。

LINE友だち追加後の「予約」や「購入」などのユーザーアクションもCVとして計測でき、売上成果につながる広告媒体が明瞭化。施策は媒体別・キャンペーン別・クリエイティブ別に計測できるため、最適な予算投下が可能に。

介護・医療現場にLINEが必要な理由

介護や医療の現場で、なぜLINEというコミュニケーションツールが注目されているのでしょうか。

ここでは、その背景と具体的なメリットについて解説します。

患者さんとのコミュニケーションを円滑にする

超高齢化が進む日本では、多くの患者さんがスマートフォンでLINEを利用しています。

実際、LINEは日本国内で月間約9,700万人が使う最大のメッセージアプリで、高齢者まで幅広い世代に浸透しています。

LINEを活用することで予約のリマインドや診療時間の変更、休診のお知らせなどをスムーズに患者さんへ届けることができます。

また、いつでも確認・返信可能なので、電話と比べてお互いの時間を奪わずに済むメリットもあります。

LINEを活用することで患者さんとのコミュニケーションが取りやすくなり、情報伝達のミスや伝え漏れも減らすことができます。

家族との連絡がスムーズになり安心感を提供できる

介護施設ではご家族への連絡も非常に重要です。

従来、ご家族一人ひとりに電話連絡をするのは手間がかかり、相手が不在で繋がらなかったり、折り返しのタイミングが合わなかったりと苦労がありました。

そこで連絡手段をLINEに置き換えると、メッセージを送るだけで必要な情報を共有でき、ご家族は自分の都合の良い時に確認・返信できます。

また、LINE上ならご家族も気軽に相談や質問ができるため、双方向のコミュニケーションが活性化するでしょう。

さらに、LINEではテキストメッセージだけでなく写真や動画を送ることも可能です。

例えば、ご家族に向けて利用者の方のリハビリの様子や日々の笑顔の写真を共有すれば、離れていてもケアの状況が視覚的に伝わり安心感につながります。

LINE導入の流れと押さえるべきポイント

実際にLINEを活用するためには、どのような準備やステップが必要なのでしょうか。

ここからは、導入に向けた具体的な流れと重要なポイントを確認していきましょう。

LINE公式アカウントを開設する

介護・医療現場でLINEを活用するには、まず「LINE公式アカウント」を開設することが必要です。

施設名やロゴ、基本情報を登録し、認証アカウントを取得することで、利用者やその家族からの信頼性が高まります。

アカウントの開設後は、配信内容や目的、運用体制を明確にし、担当者を決めておくことが重要です。

情報配信のスケジュールや問い合わせ対応のルールをあらかじめ整備しておくことで、安定した運用が可能になります。

また、将来的に友だち数や配信数が増加した際には、有料プランへの移行も検討する必要があります。

友だち追加してもらう

LINE公式アカウントを開設しても、利用者やその家族に友だち登録してもらわなければ情報は届きません。

そのため、友だち追加を促すための工夫が重要です。

「LINE登録で休診情報をいち早く受け取れる」「イベント情報を逃さずチェックできる」など、登録することで得られる具体的な利点を明示すると効果的です。

また、高齢者やスマホに不慣れな家族のために、施設スタッフがLINE登録のサポートを行う体制を整えると、登録率の向上が見込まれるでしょう。

【DL資料】ジャンル不問! LINE公式アカウント活用の最適解 を成功事例から学ぶ

介護・医療業界のLINE活用例

LINEはさまざまな場面で活用することができます。実際に現場でどのようにLINEが使われているか、具体的な活用事例を紹介します。

診察・予約・服薬リマインドをLINEで通知する

患者さん向けの基本的なLINE活用法として、診察予約や服薬のリマインド配信があります。

予約日時が近づいた患者さんに対して、LINEで自動的に「明日は〇時から受診予定日です。お忘れなくご来院ください」と通知を送れば、うっかり忘れによる無断キャンセルの減少が期待できます。

服薬リマインドとしては、決まった時間に薬を飲むよう促すメッセージをLINEで送る方法があります。

特に在宅療養中の患者さんや、服薬管理が必要な方には、「夜9時になりました。お薬は飲みましたか?」といった通知が届くと服薬の習慣づけに役立ちます。

健康情報やお役立ち情報をLINEで定期配信する

介護・医療の現場では、患者さんの健康維持や知識向上のために健康情報や役立つ豆知識を提供することも大切です。

例えば季節の変わり目には「○月は熱中症に注意しましょう。水分補給を心がけてください」、インフルエンザ流行期には「予防接種のご案内」や「手洗い・うがいの励行」など、タイムリーな健康アドバイスをLINEで届けます。

これにより患者さんは自分に関係する情報を手軽に得られ、予防意識や健康管理への関心が高まります。

緊急時や施設の重要なお知らせを迅速に配信する

災害時や急な予定変更など、緊急のお知らせを届けたい場面でもLINEは強力なツールになります。

例えば大雨や台風で休診せざるを得ない場合、LINEの一斉送信で即座に患者さん全員に休診連絡を届けることができます。

電話連絡では一件ずつかける手間と時間がかかりますが、LINEなら短文を一度送信するだけで済み、多くの方が日常的にLINEをチェックしているため、到達率も高くなります。

個別の問い合わせ対応をLINEチャットで効率化する

介護施設や病院には日々、ご家族から様々な個別問い合わせが寄せられます。

例えば「今日の血圧はどうでしたか?」「次回の面会予約を取りたい」など細かな確認事項が多いものです。こうした個別問い合わせ対応をLINEチャットに切り替えると業務効率がアップします。

また、よくある質問にはテンプレート回答やチャットボットを用意しておくと便利です。「営業時間は?」「持ち物は?」「料金はいくら?」など定型的な質問は、自動応答メッセージを設定しておけばスタッフが対応しなくても即座に回答できます。

介護・医療現場でのLINE活用時の注意点と対策

便利な一方で、LINEの運用には注意すべき点もあります。

ここでは、活用時に気をつけたいリスクや、それに対する具体的な対策について触れていきます。

個人情報とプライバシーの配慮

患者さん・利用者のプライバシーに十分配慮しましょう。

LINEで個人情報をやりとりする場合は、事前に本人およびご家族から同意を得ておくことが大切です。

また、不特定多数に配信する際は特定の患者さんを識別できる内容は避け、プライバシーを保護した表現に留める配慮が必要です。

情報漏洩への対策

LINE自体のセキュリティは高いですが、ヒューマンエラーによる情報漏洩には注意が必要です。

送信前に宛先と内容を必ず確認し、別の利用者の情報を誤って送ってしまうミスを防ぎましょう。

非利用者への代替手段

全ての患者さんやご家族がLINEを使えるわけではありません。中にはスマホ自体持っていない高齢の方もおられます。

そういった場合に備え、代替手段も用意しておきましょう。

希望者には従来通り電話やメール、郵送で情報提供を行い、「LINEを使わないと連絡が届かない」という事態を避けましょう。

【DL資料】LINE公式アカウントの開設手順ー今後必ず必要になるアカウントを準備しようー

まとめ|LINE活用で介護・医療の業務を効率化しよう

介護・医療の現場において、LINEは単なるコミュニケーションツールにとどまらず、患者さんやご家族との信頼関係を築きながら、日々の業務を効率化する大きな力となります。

診察や服薬のリマインダー、健康情報の配信、緊急時の即時通知など、LINEを活用すれば必要な情報を迅速かつ確実に届けることが可能です。

また、個別の問い合わせ対応や家族との連絡もスムーズになり、安心感の提供にもつながります。

日々のコミュニケーションを円滑にし、より質の高いケアとサービス提供を目指すために、LINEの活用を前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

Contact

マーケティングにお悩みの方は

お気軽にご相談ください